Die meisten der hier genannten Ereignisse sind aus den Berichten der Stadtchroniken entnommen, die zwischen 1885 und 1920 herausgegeben wurden. Einige wenige konnten durch zufälliges Stöbern im Archiv oder in Büchern über Völkerschauen entdeckt werden. Dies ist also zum Großteil eine Sammlung derjenigen kolonialen Ereignisse, die es, in den Augen der Chronisten, wert waren genannt zu werden – also schon eine Vorauswahl aus der Zeit selbst. Leider gibt es deshalb auch nicht zu jeder Veranstaltung ausführliche weitere Informationen. Ein paar weitere Veranstaltungen wurden auch über eine historische Zeitungsrecherche gefunden.

Die Suche nach Hinweisen auf kolonialrevisionistische Aktivitäten nach 1920 gestaltete sich wesentlich schwieriger. Einige große Ereignisse konnten durch Zeitungsartikel gefunden werden oder durch Nennung in Fachliteratur – die Listung hier wird aber mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit nicht vollständig sein.

Auch wenn es nicht in jedem Jahr, in denen die Stadtchronik herausgegeben wurde, eine größere Versammlung oder Ausstellung gab, die das Thema Kolonialismus aufgriffen (oder die Chronisten es nicht wert fanden, diese zu erwähnen), haben die Diskurse weiterhin stattgefunden. Insbesondere Vorträge zu kolonialen Themen haben fortlaufend stattgefunden, werden hier aber nicht gelistet, um die Seite nicht zu überfrachten.

Eine Einordnung von Völkerschauen im Allgemeinen findet sich im Menüpunkt „Hintergrundwissen“.

1880er

1885 – 07. bis 09. August

Tagung der Deutschen Anthropologischen Gesellschaft zu ihrem 16. Kongress

Tagung der Deutschen Anthropologischen Gesellschaft zu ihrem 16. Kongress

209 Personen nahmen teil, davon kamen 100 aus Karlsruhe (Stadtarchiv Karlsruhe 4/Dq1 Chronik 1885:70f.). Die Anthropologie erfuhr ab 1860 einen Aufschwung, der zu ihrem eigentlichen Beginn als Wissenschaft wurde. Dies geschah etwa zeitgleich mit Beginn der modernen, eigentlichen Kolonisation (Leclec 1973:16f.). Die Anthropologie war, wie andere Wissenschaften zu der Zeit auch, von einer evolutionistischen Ideologie geprägt, nämlich, dass sich Menschen in verschiedene Zivilisationsstufen einteilen ließen. Diese im Feld zu erforschen wurde zur neuen Aufgabe der Anthropologie. Leclec (1973:24) schreibt weiterhin: „Wie die ‚wissenschaftliche‘ Kolonisation ist auch die Anthropologie eine neue Praxis; sie wird nur im Rahmen der ‚wissenschaftlichen Kolonisation‘ sinnvoll. Ihr Gegenstand ist entweder die Beschreibung der Lebensbedingungen der Eingeborenen vor der Kolonisation (sie müssen beschrieben werden, ehe man sie zerstört) oder die Beschreibung der durch die Kolonisation allererst geschaffenen Lebensbedingungen […].“ Die Kolonisation bildete dabei die äußere Bedingung, die die anthropologische Forschung ermöglichte und die nicht in Frage gestellt wurde. Die Überlegenheit der europäischen Mächte wurde so wissenschaftlich begründet (Leclec 1973:25).

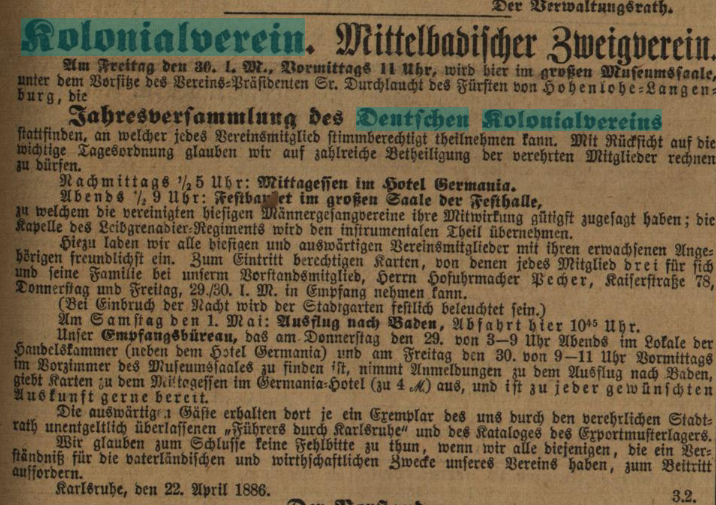

1886 – 30. April-1.Mai

Tagung der Generalversammlung des deutschen Kolonialvereins

Tagung der Generalversammlung des deutschen Kolonialvereins

Am 30. April 1886 tagte in Karlsruhe die Generalversammlung des deutschen Kolonialvereins im Museumssaal (welches Museum ist leider unbekannt). Der Verein war, 1882 gegründet (Bendikat 1984:58), zum Zeitpunkt noch recht jung, weshalb sich erklären lässt, dass die Tagung in Karlsruhe erst die dritte dieser Art war. Umso erstaunlicher ist es zum einen, dass diese gerade in Karlsruhe und nicht etwa in großen oder für die Kolonisation wichtigen Städten wie Hamburg oder Bremen stattfand und zum anderen, dass immerhin 400 Personen zur Generalversammlung erschienen (Stadtarchiv Karlsruhe 4/Dq1 Chronik 1886:56). Die Generalversammlungen des deutschen Kolonialvereines dienten formal dazu, Resolutionen zu erlassen und verbindliche Beschlüsse zu fassen. Außerdem wurden dort sowohl der Vorstand als auch der Präsident gewählt. Diese Sitzung fand ein Mal jährlich statt (Bendikat 1984:61). Auch wenn es schon zuvor diverse Vereine gegeben hatte, die sich für koloniale Interessen eingesetzt hatten, war der deutsche Kolonialverein der bis dahin größte und wichtigste (vgl. Bendikat 1984). Dass die Generalversammlung in Karlsruhe als wichtig wahrgenommen wurde, lässt sich auch daran erkennen, dass der Versammlung in der Stadtchronik immerhin eine halbe Seite gewidmet wurde unter dem Punkt „Versammlungen, Festlichkeiten, Ausstellungen, Sehenswürdigkeiten“ – ein Punkt, der für das gesamte Jahr 1886 überhaupt nur sechs Seiten umfasst. Insgesamt erschienen 400 Teilnehmende, darunter der Fürst Hohenlohe-Langenburg, der Präsident des Vereins. Die Verhandlungen betrafen die Gesetzgebung bezüglich der deutschen Schutzgebiete und die Entwicklung des Gesellschaftsrechts zur Förderung deutscher überseeischer Unternehmungen, Branntwein- und Waffenhandel in den deutschen Schutzgebieten. Anschließend wurde von der Stadt ein Bankett veranstaltet (Stadtarchiv Karlsruhe 4/Dq1 Chronik 1886:56) – wiederum ein Zeichen für Wertschätzung, die dem Verein auch von offizieller Seite entgegengebracht wurde.

Auch Friedrich Fabri war wohl auf der Versammlung 1886 anwesend und diskutierte die Frage des afrikanischen Sklavenhandels im Zuge der Antisklavereisiskussion (Bendikat 1984:118).

1887 – 14. bis 17. April

Tagung des Deutschen Geographentags

Tagung des Deutschen Geographentags

Zur Tagung des Deutschen Geographentags fand auch eine geographische Ausstellung statt. Einen Teil der Ausstellung bildete eine ethnographische und pflanzengeographische Abteilung, in der „Produkte und Kulturerzeugnisse der deutschen Kolonien vorgeführt wurden.“ Besonders eingegangen wird in der Stadtchronik auf die Größe der Ausstellung: „Die Reichhaltigkeit gerade dieser Abteilung übertraf nach dem Urteil von Fachmännern alle ähnlichen bisher veranstalteten Sammlungen“ (Stadtarchiv Karlsruhe 4/Dq 1 Chronik 1887:71f.).

1887 – August

Ausstellung einer „Buschmannfamilie mit einer jungen Hottentottin“

Ausstellung einer „Buschmannfamilie mit einer jungen Hottentottin“

Die vierköpfige Familie zeltete im Stadtgarten (Stadtarchiv Karlsruhe 4/Dq 1 1887:85).

Um auf die rassistische Sprache hinzuweisen wurden beide Begriffe geschwärzt. Die Wörter werden erklärt, wenn man mit der Maus darüber fährt.

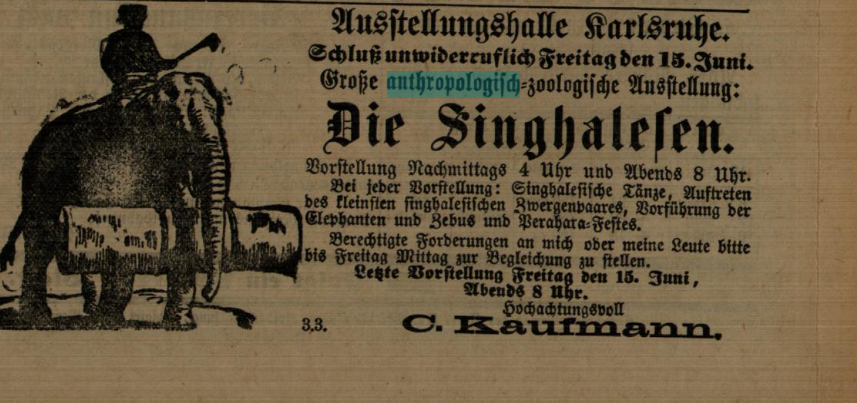

1888 – Juni

Vorstellungen einer „Singhalesenkarawane“

Vorstellungen einer „Singhalesenkarawane“

Die Karawane gab in der Ausstellungshalle „ihre für die Kenntnis ihres Volkes lehrreichen Vorstellungen“. Mit dabei waren auch zahlreiche Tiere wie Zebras und Elefanten (Stadtarchiv Karlsruhe Chronik 1888:78).

Es handelte sich um Hagenbecks „Singhalesenkarawane“, die ab 1886 auf Tour ging (vgl. Dreesbach 2005:52).

Auffällig ist hier, dass die Karawane aus Singhalesen, die die größte Bevölkerungsgruppe Sri Lankas darstellt, mit Zebras zu sehen war. Während es zwar auf Sri Lanka keine Zebras gibt, wird gleichzeitig aber auf den Bildungscharakter der Veranstaltung hingewiesen („lehrreiche Vorstellungen“). Auch im Badischen Beobachter vom 8. Juni 1888 (Nr. 128) wird vom „wissenschaftlichen Interesse“ der Schau gesprochen, das sich darin äußere, dass es von „hervorragenden Gelehrten“ anerkannt worden war. Hieran zeigt sich deutlich, dass, auch wenn Völkerschauen vermeintlich über Menschen „aufklären“ sollten, es sich immer um eine europäische Imagination und Inszenierung handelte.

1888 – 01. Oktober

Konstituierung eines Ortsausschusses zum Emin-Pascha-Unternehmen

Konstituierung eines Ortsausschusses zum Emin-Pascha-Unternehmen

Eduard Schnitzer, geboren 1840 in Schlesien, war studierter Mediziner, der zunächst in der Türkei eine Anstellung als Arzt suchte. 1876 trat er als „Emin Effendi“ in ägyptische Dienste und stellte sich dem Generalgouverneur des Sudan zur Verfügung. Von dort unternahm er einige Expeditionen in verschiedene Teile Afrikas (vgl. Schweinfurth & Ratzel 1888). Durch den Mahdi-Aufstand im ägyptischen Sudan gegen die ägyptische Fremdherrschaft war „Emin Pascha“ zeitweise von der Außenwelt abgeschnitten. Um ihn zu suchen, wurden im ganzen Land Spendengelder für die Unternehmung gesammelt, und u.a. Carl Peters gesandt. Bei der Expedition ging es nicht nur darum, Emin Pascha zu retten, sondern auch um die Ausdehnung der deutsch-ostafrikanischen Interessensphäre bis zum Oberen Nil samt Annexion der Gebiete nördlich des Viktoriasees und des ugandischen Hochplateaus (vgl. Peters 1907).

Emin Pascha wurde schon zu Lebzeiten als Abenteurer bewundert, was die mannigfaltige Literatur im Abenteuerromanstil um seine Person beweist. Schon vor und vor allem nach 1888 trugen Erzählungen rund um Emin Pascha Titel wie Dr. Emin Pascha, ein Vorkämpfer der Kultur im Innern Afrikas“ (1885 von Paul Reichard), „Mit Emin Pascha ins Herz von Afrika“ (1894 von Franz Stuhlmann) oder auch „Die Wahrheit über Emin Pascha, die ägyptische Aequatorialprovinz und den Sudan“ (1893 von Vita Hassan und Elie M. Baruck). Ein kleiner Blick in den Bestand der Badischen Landesbibliothek reicht, um erkennen zu können, wie viel Aufmerksamkeit das Emin-Pascha Unternehmen hervorrief. Auch die stark romantisierten Beschreibungen Paschas helfen zu erklären, warum die Expedition zu seiner Rettung von solch großem Interesse war:

„Einem allein war es aber beschieden, die ausgestreute Saat der Gesittung zu hüten und die Keime der Cultur in ihrer ersten Entwickelung sicherzustellen. Dieser Eine ist Emin, der standhafte Befehlshaber in der einst ägyptischen Aequatorialprovinz. Nahe dem innersten Centralkern von Afrika regiert Emin nun nach schweren Anfechtungen von innern und äußern Feinden sein Volk in Frieden, der Hülfe gewärtig, die ihm das gesittete Europa in der Person Stanley’s bringen soll. Aller Augen sind dahin gerichtet, wo die Zivilisation ihr wichtiges Vorwerk in Afrika zu verteidigen hat, und jedermann fragt sich: wird es gelingen, das Gewonnene zu erhalten […]? […] Emin gehört uns ganz an, ein Deutscher, ein Preuße!“ (Schweinfurth & Ratzel 1888: v f.).

Von daher wundert es nicht, dass selbst in die Stadtchronik von 1888 eine Art „Unterstützungsrallye“ für die Suche Paschas im selben Jahr benennt:

„Die allgemeine nationale Bewegung, welche in Deutschland die Teilnahme an dem ungewissen Schicksal unseres kühnen durch die Umwälzungen an der ostafrikanischen Küste schwer bedrängten Landsmannes Emin Pascha hervorrief, führte Ende September auch in Karlsruhe zur Konstituierung eines Ortsausschusses des Emin-Pascha-Unternehmens. Am 1. Oktober veranstaltete derselbe eine Versammlung im Eintrachtsaale, welche äußerst zahlreich besucht war. In derselben sprachen Ministerialpräsident K. Grimm, Professor P. Treutlein und erster Staatsanwalt E. Fieser, indem sie teils die hochdeutende Persönlichkeit jenes um die Verbreitung von Kultur und Zivilisation im Inneren des schwarzen Erdteils hochverdienten Mannes schilderten, teils Zweck und Ziele des geplanten Unternehmens darlegten und dadurch weitere Kreise für eine thatkräftige Unterstützung desselben gewannen“ (Stadtarchiv Karlsruhe 4/Dq1 Chronik 1888:73f.).

Auch in Karlsruhe war also, so geschildert, das Interesse an der Rettung Paschas sehr groß. Dieses Beispiel zeigt besonders gut, wie auch Karlsruhe in gesamtdeutsche Diskurse eingebunden war und ist – Kolonialismus und die Debatten darum haben nicht nur „weit weg“ stattgefunden, sondern ganz konkret vor Ort.

Ab 1890 begab sich Emin Pascha in den deutschen Reichsdienst und ging in Ostafrika sehr brutal gegen die autochtone Bevölkerung vor, um diese zu unterwerfen. Somit spielte er einen aktiven Teil in der deutschen Kolonialpolitik (Bendikat 1984:120).

1890er

1891 – 24. bis 28. April

Vorstellungen von „Buffalo Bills Wild West“

Vorstellungen von „Buffalo Bills Wild West“

Die Vorstellungen, in denen etwa 200 Indianer, Cowboys, Daqueros, Pfadfinder, Trapper, Scharfschützen und Reiter „farbenreiche Szenen aus dem Indianer– und Ansiedlerleben“ präsentierten, fanden auf der Wiese an der Durlacher Allee statt (Stadtarchiv Karlsruhe 4/Dq1 Chronik 1891). Bei den Wild West Shows handelte es sich um eine Mischung aus sideshows und artistischer Darbietung (Dreesbach 2005:100). Sideshows waren zusätzliche Vorführungen des Zirkus‘ (eben nicht nur artistische Kunststücke) von „exotischen“ Menschen (Dreesbach 2005:99). Bei den Shows ging es darum zu zeigen, wie sich europäische Siedler gegen die Ureinwohner durchsetzten und die „Wildnis“ bezwangen – es war also eine Show, in der Weiße gegen Indianer als ihre Feinde kämpften. Der berühmteste Veranstalter war „Buffalo Bill“, der mit bürgerlichem Namen William Frederick Cody hieß. 1889 gingen sie auf ihre erste Europatournee. Ab 1891 waren auch ca. 200 Sioux dabei, die nach dem Massaker von Wounded Knee (1890) von der amerikanischen Armee in Reservate konzentriert worden waren. Bei „Buffalo Bills Wild West“ Show sollten die Zuschauer*innen über das vermeintliche Leben in den westamerikanischen Plains aufgeklärt werden. Zudem konnten sie Indianer bei ihrem „alltäglichen Leben“ in Wohnwagen oder Zelten beobachtet werden (Dreesbach 2005:100f.).

1894 – 03. bis 09. September

Vorstellungen einer „Matabelen-Karawane“

Vorstellungen einer „Matabelen-Karawane“

Die 26 Personen waren auf der Durchreise nach St. Petersburg. Die Vorstellungen ihrer „heimatlichen Sitten und Gebräuche“ fanden im Reichshallentheater [am Ort der heutigen Schauburg] statt (Stadtarchiv Karlsruhe 4/Dq1 Chronik 1894).

Das Matabele Königreich befand sich im heutigen Simbabwe. Lange war es eines der letzten souveränen afrikanischen Königreiche, bis es ab 1893 von britischen Kolonialtruppen erobert wurde. Dass 1894 eine Matabelen-Karawane durch Europa zog, könnte in diesem Kontext zu bewerten sein. Über die Brutalität des Matabele-Krieges berichtet auch Theodor Rehbock in seinen Aufschrieben zu seiner Forschungsreise 1996: „Der Matabele-Krieg scheint ja nun aus beiderseitiger Erschöpfung seinem Ende entgegen zu gehen. Er ist ein Vernichtungskrieg schlimmster Art, in dem es den Engländern jetzt nur darum geht, die […] [Einheimischen] am Sähen zu verhindern, damit die alsdann eintretende Hungersnoth die Zahl der Eingeborenen noch mehr verringert. […] Alle Gefangenen werden von den Engländern aufgehängt“ (Rehbock, 11.10.1893. KIT ArchivBestandsnr. 27025 – Signatur-Nr. 19).

1898 – 27. Januar

Festrede von Dr. Nokk zum Geburtstag Wilhelm II.

Festrede von Dr. Nokk zum Geburtstag Wilhelm II.

In der Festrede betonte Dr. Nokk die imperialistischen Ansprüche, die das Deutsche Reich seiner Meinung nach stellen könne. Sie spiegelt wieder, wie viele Kolonialbefürworter*innen empfanden: ein starkes Nationalbewusstsein, mit dem eine zivilisatorische Mission einherging, sowie das Recht auf einen „Platz an der Sonne“, wie ihn ursprünglich auch der Reichstagsabgeordnete Bernhard von Bülow forderte:

„[…] Der Deutsche hatte das unschätzbare Bewußtsein wiedererlangt, das Glied eines großen Volkes zu sein. Wo auf Erden er sein Wesen und seine Kraft entfaltete, fühlte er über sich seines Vaterlandes schützende Hand. Die Welt sah deutsche Arbeit wachsen und gedeihen und unser Kaufmann […], er umspannt wieder die Erde mit seinem Schaffen und Wagen.

Über all diesem Werdenden wacht in treuer Sorge der Kaiser. Das deutsche Reich ist ein Reich des Rechts und des Friedens. Aber Deutschland will all‘ seinen Kindern ein menschenwürdiges Dasein sichern und braucht freie Bahn. Wir dürfen diesen ‚Platz an der Sonne‘ auch fordern, denn wo immer wir auftreten, soll die Kultur ihren Einzug erhalten und milde Sitte des Vaterlandes. Wir wollen mit den Völkern der Erde Güter tauschen und die Schätze des Geistes, die wir heilig behütet haben, auch in den trüben Tagen. Das in Freiheit geeinte deutsche Volk wird seiner großen Aufgabe, ein Rüstzeug der Zivilisation zu sein, gerecht werden, es wird alle Müdigkeit abschütteln und sich des Wortes von Fischart erinnern: ‚Unverdrossen und allgemach werden verricht‘ die schwersten Sach.‘ […]“ (Stadtarchiv Karlsruhe 4/Dq1 Chronik 1898:63f.).

1899 – 07. bis 22. September

„Dahomey-Togo-Karawane“

„Dahomey-Togo-Karawane“

Neyo Bruce gastierte 1899 mit seiner „Dahomey-Togo-Karawane“ im Stadtgartentheater in Karlsruhe (Brändle 2007:204). Bruce war und ist ein bekanntes Beispiel dafür, wie sich zur Schau gestellte Menschen das Schaugewerbe selbst aneigneten. Er organisierte vermutlich 1896 zum ersten Mal eine Schautruppe für die Berliner Gewerbeausstellung und reiste anschließend über zwanzig Jahre als selbstständiger Völkerschauunternehmer mit seiner Familie durch Europa. So versuchte Bruce seinen Kindern eine Ausbildung in Europa zu ermöglichen (Lewerenz 2006:76).

1900er

1900

25.-jähriges Jubiläum der Großherzoglichen Sammlungen für Altertums- und Völkerkunde

25.-jähriges Jubiläum der Großherzoglichen Sammlungen für Altertums- und Völkerkunde

Der Sammlung kamen „namhafte Schenkungen“ zugute, besonders auch aus den deutschen Kolonialgebieten (Stadtarchiv Karlsruhe 4/Dq1 Chronik 1900:93f.).

1900 – 22. – 23. September

„Barnum & Bailleys größte Schaustellung der Erde“

„Barnum & Bailleys größte Schaustellung der Erde“

Die vier Vorstellungen des amerikanischen Unternehmens fanden auf dem Messplatz statt. Zuvor wurde das Unternehmen über Wochen beworben, weshalb es eine hohe Aufmerksamkeit genoss. Dabei zu sehen waren unter anderem „menschliche Abnormitäten jeder Art“ (Stadtarchiv Karlsruhe 4/Dq1 Chronik 1900:95). Ein (weiterer) Hinweis darauf, dass es auch zur Ausstellung von Menschen kam, findet sich nicht in den Chroniken. Dreesbach (2005:100) schreibt jedoch, dass Barnum & Baileys mit zwei sideshows reiste. Sideshows waren zusätzliche Vorführungen des Zirkus‘ (eben nicht nur artistische Kunststücke) von „exotischen“ Menschen (Dreesbach 2005:99). Von daher ist davon auszugehen, dass es auch in Karlsruhe solche Vorführungen bei Barnum & Baileys gab.

1900 – Mitte Juli

Verabschiedung von Truppenteilen nach China

Verabschiedung von Truppenteilen nach China

Die Truppen werden unter jubelnder Menge und Militärmusik mit dem kommandierenden General von Bülow verabschiedet (Stadtarchiv Karlsruhe Chronik 1900:113) – Diese Truppen wurden also von jubelnden Karlsruher*innen zur Niederschlagung des gegen den Imperialismus gerichteten Widerstandes in China entsandt.

1901 – 10. – 12. März

„Drei Tage im Morgenland“ – Fest der Karlsruher Künstlerschaft

„Drei Tage im Morgenland“ – Fest der Karlsruher Künstlerschaft

Quelle: Stadtarchiv Karlsruhe 8_PBS_XI_1816

Quelle: Stadtarchiv Karlsruhe 8_PBS_XI_1466

Vom 10.-12. März veranstaltete die Karlsruher Künstlerschaft in den Räumen der Festhalle ein Fest, das „drei Tage im Morgenland“ darstellen sollte. Dort wurde alles ausgestellt, was für die Besucherschaft „exotisch“ und „orientalisierend“ war – von einer Pantomimenvorstellung über „König Ramses und der Maler“ über Sänger, Musiker und Kunsttänzer, bis hin zu Sehenswürdigkeiten wie „eine Beduinengruppe, die Königsgräber, der ägyptische Tempel, Mumienzauber, das Serail und Projektionsbilder aus dem Orient. Verkaufsläden befanden sich im Tempel der Kunst, wo Werke der Maler, und im ‚Weißen Ibis‘, wo die Festliteratur erstanden werden konnte. Außerdem gab es fliegenden Verkauf, Bettler, Sklaven u.s.w. […] Es war ein buntes farbenprächtiges Bild, wie es eben nur Künstler hervorzuzaubern verstehen.“ (Stadtarchiv Karlsruhe 4/Dq1 Chronik 1901:63)

1901 – 16. Oktober

Der Alldeutsche Verband veranstaltet einen „Burenabend“

Der Alldeutsche Verband veranstaltet einen „Burenabend“

Am 16. Oktober veranstaltete Ortsgruppe Karlsruhe des Alldeutschen Verbandes einen sogenannten ‚Burenabend‘, für den verschiedene Burenkommandanten und ein deutscher Arzt aus Kapstadt als Redner gekommen waren. Anscheinend war der Andrang der Besucher „ein so gewaltiger, daß hunderte von Besuchern am Eingang der Festhalle wieder umkehren mußten, da die Polizei eine weitere Überfüllung des Saales nicht gestattete.“ Das Eintrittsgeld ging „zum Besten der verwundeten Buren und notleidenden Burenfamilien.“ (Stadtarchiv Karlsruhe Chronik 1901:61f.). Holländer und Buren wurden als „Niederdeutsche“ vom völkisch-nationalen „Alldeutschen Verband“ mit umsorgt (Kruck 1954:32).

1902 – 17. September

Feier eines Landesmissionsfestes

Feier eines Landesmissionsfestes

In der Stadtkirche hielt unter anderem ein Pfarrer aus Kamerun einen Missionsvortrag (Stadtarchiv Karlsruhe 4/Dq1 Chronik 1902:85).

1903 – 19. Mai – 10. August

Deutsch-Koloniale-Jagdausstellung

Deutsch-Koloniale-Jagdausstellung

Quelle: Stadtarchiv Karlsruhe 8_PBS_XII_36

Die Deutsch-Koloniale-Jagdausstellung in Karlsruhe unterschied sich von anderen kolonialen Ausstellungen in der Hinsicht, dass es sich nicht um ein Gastieren einer schon vorhandenen Ausstellung oder Schau handelte, sondern um eine vollständig in Karlsruhe geplant und durchgeführte Veranstaltung. Ihre Bedeutung für die Stadt lässt sich darin erkennen, dass sich im Stadtarchiv Karlsruhe nicht nur zahlreiche Bilder der Ausstellung, ein Ausstellungskatalog sowie ein Abschlussbericht dieser finden lassen können, sondern dass ihr in der Stadtchronik von 1903 (Stadtarchiv Karlsruhe 4/Dq1 Chronik 1903) ganze fünf Seiten gewidmet wurden inklusive einer Fotoseite. Bemerkenswert ist dies in einem Druck, der auf 150 Seiten die gesamten Vorgänge der Stadt (Vereinsleben, Industrie, Veranstaltungen, Schulen, und vieles mehr) beschreibt und vieles nur in einem Satz abhandelt. Insgesamt beinhaltet die Chronik (inklusive der Abbildung der Jagdausstellung) nur sieben Abbildungen. Dadurch wird die Wichtigkeit und Prominenz der Ausstellung verdeutlicht. Selbst Kaiser Wilhelm sollte ursprünglich die Ausstellung am 11. Mai, also kurz vor Eröffnung besuchen – ein Umstand, der dazu führte, die Ausstellung früher fertig zu stellen als gedacht. Am 11. Mai war „das Gebäude […] festlich geschmückt und das Komite [sic!] stand zum Empfang bereit“ – letztendlich kam der Kaiser aufgrund der Kürze seines Besuchs in Karlsruhe doch nicht (Stadtarchiv Karlsruhe 10/A D 904 Schlussbericht über die Deutsch-Koloniale Jagdausstellung zu Karlsruhe 1903:5). Trotzdem zeigt diese Anekdote den Bekanntheitsgrad, den die Ausstellung genoss.

Die Ausstellung wurde im Jahr 1902 mit dem Gedanken, sie anlässlich der Hauptversammlung der Deutschen Kolonialgesellschaft, die 1903 in Karlsruhe stattfand, zu veranstalten. Theodor Rehbock hatte als zweiter Vorsitzender des Karlsruher Ablegers den Vorsitz und hielt auch die Eröffnungsrede. Umgesetzt werden konnte die Ausstellung nur dank der Unterstützung der badischen Herrscherfamilie, nämlich der Übernahme des Protektorates durch den Großherzog von Baden und dem Ehrenpräsidium durch den Erbgroßherzog Friedrich von Baden sowie der Unterstützung Herzogs Johann Albrecht von Mecklenburg, der Vorsitzender der Deutschen Kolonialgesellschaft war (Stadtarchiv Karlsruhe 4/Dq1 Chronik 1903:100f.). Untergebracht war die Ausstellung im sogenannten „Ratzel’schen Bau“ auf dem Messplatz. Er war ursprünglich für die Jubiläumskunstausstellung erbaut worden und sollte wieder abgerissen werden. Dank der Bemühungen der DKG Karlsruhe blieb er ein weiteres Jahr zur Unterbringung der Deutsch-Kolonialen-Jagdausstellung erhalten. Als Ausstellungsstücke wurden im vornherein Jagdtrophäen aus den Kolonien, Jagdwaffen der „Eingeborenen“ und Jagdausrüstung für die Kolonien angedacht (Stadtarchiv Karlsruhe 10/A D 904 Schlussbericht über die Deutsch-Koloniale Jagdausstellung zu Karlsruhe 1903:4). Laut Rehbock sollte in der Ausstellung der „deutschnationale Charakter“ streng gewahrt werden; das heißt, es sollten nur Sammlungen und Jagdtrophäen aus deutschen Kolonien stammen, allenfalls wurden einige Sammlungen aus den benachbarten Gebieten Deutsch-Ostafrikas mitaufgenommen (Rehbock 1903:10).

Quelle: Stadtarchiv Karlsruhe 8_PBS_XII_231

Quelle: Stadtarchiv Karlsruhe 8_PBS_XII_228

Beschrieben wird der Inhalt in der Stadtchronik 1903 (101) folgendermaßen: „Die Ausstellung bot einen großen einheitlichen Ueberblick über die Kulturzustände der Eingeborenen der deutschen Kolonien, wobei die auf die Jagd bezüglichen Gegenstände, entsprechend der Bedeutung, die der Jagd im gesamten Wirtschaftsleben unseren bisher fast ausschließlich von Jägervölkern bewohnten überseeischen Besitzungen zukommt, den meisten Raum einnahm.“ Auch im Ausstellungskatalog (Deutsche Kolonialgesellschaft, Abteilung Karlsruhe 1903:37) wird als Ziel beschrieben, dass der Besucher bei Betreten der Ausstellung „sofort ein Bild der Kulturverhältnisse der Eingeborenen erhalten“ soll. Deshalb gab es zu Beginn eine ethnographische Ausstellung mit großflächigen Fotos, danach eine Gemäldeausstellung und eine „wissenschaftliche Abteilung“. Im Ausstellungskatalog findet sich eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Stücke in den jeweiligen Räumen der Ausstellung, die Räume waren nach den einzelnen Kolonien getrennt. Interessant zu nennen ist, dass die jeweiligen geographischen Notizen immer Baden als Bezugspunkt nahmen, um den Besuchern die Größe der einzelnen Kolonien zu verdeutlichen und so eine Brücke zu deren Lebensrealität zu bauen; beispielsweise sei Kamerun 36 Mal so groß wie das Großherzogtum Baden oder Deutsch-Südwestafrika 55 Mal so groß (vgl. Deutsche Kolonialgesellschaft, Abteilung Karlsruhe 1903:32). Die „Eingeborenen“ wurden insgesamt im rassistischen Sprachduktus der Zeit beschrieben. So wurde zum Beispiel die Bevölkerung Deutsch-Südwestafrikas folgendermaßen beschrieben (Deutsche Kolonialgesellschaft, Abteilung Karlsruhe 1903:32): „In der nördlichen Hälfte die Ovambo und Herero (beides Bantun***), dazu die Buschmänner; in der südlichen Hälfte die Nama (Hottentotten von gelblicher Farbe). Über das ganze Land zerstreut die Bergdamara und die Bastards (Mischlinge von Europäern und Hottentotten). Die weisse Bevölkerung beträgt ca. 4000 Personen.“

Als Sonderausstellung wurden die Sammlungen von Wißmann und der Firma Karl Hagenbeck aus Hamburg gezeigt, die vornehmlich Jagdtrophäen enthielten. Eine weitere Sonderausstellung enthielt die Sammlung des Malers Wilhelm Kuhnert aus Berlin. Insgesamt besuchten 44 751 Personen die Ausstellung (vgl. Deutsche Kolonialgesellschaft, Abteilung Karlsruhe 1903). Rentabel war die Ausstellung letztendlich nur Dank einer Ausstellungslotterie, die in zwölf Bundesstaaten genehmigt wurde und deren Ziehung am 07. Oktober 1903 stattfand. Dadurch konnte ein Reinüberschuss von 3003,33 Mark erzielt werden. Der größte Teil des Geldes kam der DKG Karlsruhe zugute, die damit ihre Kosten der Hauptversammlung der (deutschlandweiten) DKG deckte. Die weiteren Gewinne gingen unter anderem an die „Sammelstelle der Deutschen Kolonialgesellschaft für die durch den Aufstand der Herero geschädigten Ansiedler“ (Stadtarchiv Karlsruhe 10/A D 904 Schlussbericht über die Deutsch-Koloniale Jagdausstellung zu Karlsruhe 1903:7f.). Im Schlussbericht der Ausstellung lässt Theodor Rehbock noch einmal Revue passieren über den Erfolg der Ausstellung und kommt zu dem Schluss, dass – auch wenn sich dieser nicht in Zahlen messen ließe – es immerhin ein Anwachsen der Mitgliedschaft in der DKG gegeben hätte und dass er „nach wie vor koloniale Ausstellungen für das wirksamste Mittel der kolonialen Propaganda“ hält, weil darüber ein Großteil der Bevölkerung, allen voran die Jugend, erreicht werden könne (Stadtarchiv Karlsruhe 10/A D 904 Schlussbericht über die Deutsch-Koloniale Jagdausstellung 1903:8f.).

1903 – 03. – 06. Juni

Hauptversammlung der deutschen Kolonialgesellschaft

Hauptversammlung der deutschen Kolonialgesellschaft

Anfang Juni 1903 fand die Hauptversammlung der DKG in der Festhalle in Karlsruhe, statt, zu deren Anlass die Deutsch-Koloniale-Jagdausstellung stattfand. Es nahmen etwa 300 Personen an der dreitägigen Versammlung teil, darunter auch der Vorsitzende der DKG, Herzog Johann Albrecht von Mecklenburg. Die Wichtigkeit der Versammlung stellte sich auch dadurch dar, dass die Vorstandsmitglieder sowie einige Vertreter der Abteilung vom Großherzog von Baden empfangen wurden. Am 05. Juni fand die Hauptversammlung selbst statt, zu der etwa 400 Personen erschienen (StadtKA 4/Dq1 Chronik 1903:78ff.).

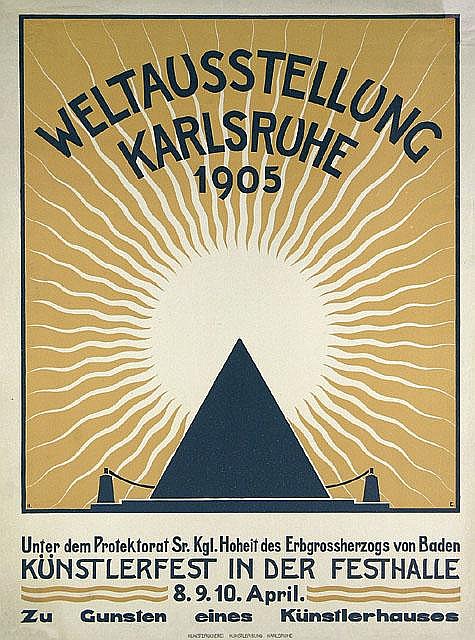

1905 – 07. April

Parodistische „Weltausstellung in Karlsruhe“ des Vereins bildender Künstler

Parodistische „Weltausstellung in Karlsruhe“ des Vereins bildender Künstler

Durch das Fest sollte ein Fonds zur Erbauung eines Künstlerhauses eingerichtet werden. Die Ausstellungsstraße wurde von einigen „Etablissements“ gesäumt, darunter auch einem „N***kolonialort“ (Stadtarchiv Karlsruhe 4/Dq1 Chronik 1905:116). Auch wenn das Fest parodistisch angedacht war, kamen doch die gleichen Stereotypen zum tragen.

1905 – 19.-28. September

Vorstellungen „Indien“ der Gebrüder Hagenbeck

Vorstellungen „Indien“ der Gebrüder Hagenbeck

Insgesamt 75 Personen gaben Vorstellungen auf dem Messplatz (Stadtarchiv Karlsruhe 4/Dq1 Chronik 1905:139).

1908 – 14. Oktober

Gründungsversammlung des „Badischen Landesvereins des Deutschen Frauenvereins für Krankenpflege in den Kolonien, Abteilung Karlsruhe“

Gründungsversammlung des „Badischen Landesvereins des Deutschen Frauenvereins für Krankenpflege in den Kolonien, Abteilung Karlsruhe“

Die Hauptaufgabe des Vereins bestand „in der geordneten Krankenpflege für die Kolonien in Friedenszeiten“. In Kriegsfällen stellte er sich dem Zentralkomitee des Roten Kreuzes zur Verfügung (Stadtarchiv Karlsruhe 4/Dq1 Chronik 1908:169).

1909 – 20. März

Erstes Stiftungsfest des „Afrika- und Chinakriegervereins“

Erstes Stiftungsfest des „Afrika- und Chinakriegervereins“

„Die Begrüßungsrede hielt Verwaltungsassistent Evert. Generalmajor Dürr zog in seiner Rede eine Parallele der letzten Kolonialkämpfe mit dem Kriege von 1870/71. Oberleutnant Heusch schloß seine Ansprache mit einem Hoch auf den Großherzog. Mitglieder des Vereins führten das Schauspiel: ‚Deutsche Treue in Afrika‘ von Liliencron auf. Lebende Bilder, die Szene [sic!] aus dem Hereroaufstand zeigten, und Gesangsvorträge folgten“ (Stadtarchiv Karlsruhe 4/Dq Chronik 1909:101).

1910er

1910 – 28. März – 17. April

Ethnographische Ausstellung des Basler Mission

Ethnographische Ausstellung des Basler Mission

Diese enthielt „Darstellungen des Lebens und Treibens der Eingeborenen aus den vier Ländern, in denen die Basler Mission arbeitet[e] (Goldküste, Kamerun, Indien und China)“ und wurde laut Stadtchronik desselben Jahres (S.175) von ca. 25 000 Personen besucht.

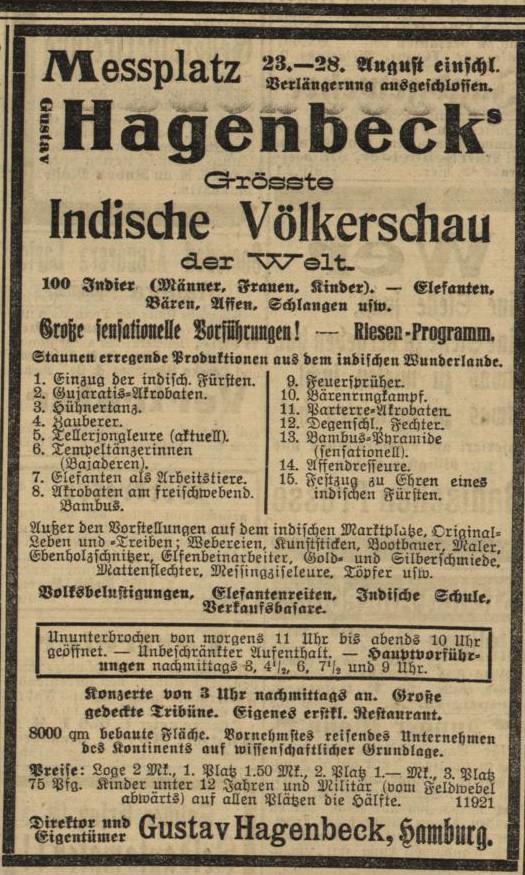

1910 – 23. – 28. August

„Hagenbecks indische Völkerschau“

„Hagenbecks indische Völkerschau“

Bericht aus der Badischen Presse vom 20.08.1910 (S.2):

„Am 23. März verieß eine große indische Völkerschau mit Kind und Kegel, Troß und Getier den Hafen von Colombo (Ceylon) [Śri Lanka]. Gustav Hagenbeck, der Bruder des berühmten hamburger Zoologen und Schöpfers des weltbekannten Tierparks in Stellingen bei Hamburg, wird diese „Größte Indische Völkerschau der Welt“ in Deutschland vorführen. Die Eröffnung findet am 23. d. M. in Karlsruhe statt. Gustav Hagenbeck, der persönlich lange Jahre in Indien ansässig war und ähnliche Unternehmungen wiederholt rund um die Erde geführt hat, gilt als vorzüglicher Kenner von Land und Leuten, so daß wir die Gewähr für Darbietungen allerersten Ranges haben. Wir machen deshalb auf diese Indische Völkerschau aufmerksam, die belehrend und unterhaltend, wie kaum eine andere derartige Schaustellung, sicher in weiten Kreisen Interesse erwecken wird, da sie einzig in ihrer Art ist, und behalten uns vor, später noch eingehende Besprechungen hierüber zur allgemeinen Kenntnis zu bringen. Vorläufig siehe näheres in dem heutigen Inserat. Bei den bequemen Zugverbindungen nach und von Karlsruhe dürften auch viele unserer auswärtigen Leser gern die günstige Gelegenheit benutzen etwas zu sehen, was ihnen in Erinnerung für das ganze Leben bleiben wird.”

Auf dem Messplatz wohnten in der Zeit laut Chronik ca. 100 Menschen, darunter auch Kinder (Stadtarchiv Karlsruhe 4/Dq1 Chronik 1910:182). Hier die Werbung in der Badischen Presse für die als “belehrend” beworbene Veranstaltung:

1911 – 19. Mai

Generalversammlung der Deutschen Kolonialgesellschaft, Abteilung Karlsruhe

Generalversammlung der Deutschen Kolonialgesellschaft, Abteilung Karlsruhe

Der Vorsitzende, Professor Dr. von Oechelhäuser, berichtete in der Generalversammlung über die Entwicklung und Tätigkeiten der Gesellschaft. Er erwähnte auch den Erfolg einiger Vorträge von Freiburger Professoren in der Technischen Hochschule für Mitglieder und eingeladene Studenten und Schüler. Dies ist der einzige Hinweis in den Stadtchroniken, dass die DKG zu propagandistischen Zwecken und Rekrutierung von neuen Mitgliedern auch in der Hochschule in Karlsruhe aktiv war. Zudem wird beschlossen, einen Mannheimer Professor bei der Sammlung von Geldern für eine Forschungsreise nach Kamerun gegenüber der Generalversammlung in Stuttgart zu unterstützen (Stadtarchiv Karlsruhe 4/Dq1 Chronik 1911:126).

1912 – 10. Mai

Generalversammlung der Deutschen Kolonialgesellschaft, Abteilung Karlsruhe

Generalversammlung der Deutschen Kolonialgesellschaft, Abteilung Karlsruhe

Die Abteilung Karlsruhe der Deutschen Kolonialgesellschaft hielt am 10. Mai ihre Generalversammlung ab, Der Vorsitzende Geh. Hofrat Prof. Dr. von Oechelhäuser erstattete den Jahresbericht, mußte dabei eine nicht unerhebliche Abnahme der Mitgliederzahl feststellen. Es soll in eine neue Werbetätigkeit eingetreten werden. Der Kassenbericht gab einen günstigen Abschluß, so daß aus dem Überschuß der Kolonialschule in Witzenhausen ein Beitrag von 50 Mk. überwiesen werden konnte. An den geschäftlichen Teil schloß sich ein Vortrag von Professor von Oechelhäuser über die wirtschaftliche Nutzbarmachung der neuesten technischen Errungenschaften für unsere Kolonien.“ (Stadtarchiv Karlsruhe 4/Dq1 Chronik 1912:97).

1913 – 08. Januar

Ein „Afrikanerdorf“ ist zu Gast

Ein „Afrikanerdorf“ ist zu Gast

„Ein Afrikanerdorf war am 8. Januar im Rollschuhpalast (Garten-Straße) zu sehen. Die Bewohner waren N*** aus Senegambien, Männer, Weiber und Kinder, etwa 60 Personen. Das Dorf bot Interessantes und Charakteristisches aus Sitten und Gebräuchen der Senegalesen. Man sah eine Schule, Handwerker, Tänzer, Musikanten, Ringkämpfer, Krieger u.a. Auch die Tätigkeit der schwarzen Hausfrau war zu beobachten.“ (Stadtarchiv Karlsruhe 4/Dq1 Chronik 1913:207).

1913 – 13. Februar

25jähriges Stiftungsfest der Deutschen Kolonialgesellschaft, Abteilung Karlsruhe

25jähriges Stiftungsfest der Deutschen Kolonialgesellschaft, Abteilung Karlsruhe

Die Abteilung Karlsruhe der deutschen Kolonialgesellschaft feierte am 13. Februar ihr 25jähriges Stiftungsfest. Eine Festsitzung und ein Bankett fanden statt. Der Festsitzung wohnte der Großherzog an. Zu den Feierlichkeiten war der Präsident der Kolonialgesellschaft, Herzog Johann Albrecht zu Mecklenburg-Schwerin, Regent von Braunschweig, mit Gemahlin hier eingetroffen. Der erste Vorsitzende der Karlsruher Abteilung, Geh. Hofrat Professor Dr. Adolf von Oechelhaeuser, eröffnete die Festsitzung mit einer Ansprache zur Begrüßung der Anwesenden und einem kurzen Überblick über die Entwickelung der Abteilung. Er schloß mit einem Hoch auf den Kaiser und den Großherzog. Dann hielt Reichstagsabgeordneter Dr. Paasche einen Lichtbildervortrag über ‚Deutsche Kulturaufgaben im Osten‘ (Japan, China). Nach einer kurzen Pause, während der sich der Großherzog und die Großherzogin zu Mecklenburg verabschiedeten, begann das Bankett. Ministerialdirektor Dr. Karl Weingärtner dankte Geh. Rat Paasche für seinen Vortrag. Er sprach weiter über die Entfaltung des Kolonialgedankens im deutschen Volke und schloß mit einem Hoch auf Herzog Johann Albrecht. Dann ergriff der Herzog das Wort verbreitete sich über die bisherigen Leistungen und künftigen Aufgaben der Kolonialgesellschaft. Er ließ seine Ansprache in ein Hoch auf den Großherzog ausklingen. Im Verlaufe des Abends wurden dem Herzog zur Bereicherung seiner Sammlung ein kleines präpariertes Krokodil überreicht und den vier Mitgliedern, die seit Gründung der Abteilung dem Vorstand angehören, Baurat Williard, Major Kreßmann, Major Hoffmann und Buchhändler Gräff, Ehrendiplome. […] – Am 19. Mai berichtete Professor von Oechelhaeuser in der Generalversammlung über den Verlauf des Stiftungsfestes und über den Zuwachs, den die Abteilung erlangt hat. Sie zählt 278 Mitglieder. Oberbaurat Professor Theodor Rehbock hielt einen Lichtbildervortrag über ‚Talsperren in Deutschland und den Kolonien.‘“ (Stadtarchiv Karlsruhe 4/Dq1 Chronik 1913:112f.)

1913 – 26. März

Missionskonferenz des badischen Vereins für äußere Mission

Missionskonferenz des badischen Vereins für äußere Mission

Es wurden Spenden gesammelt und u.a. über die „Arbeit der Missionspioniere in Kamerun und Togo“ gesprochen (StadtKA 4/Dq1 Chronik 1913:173).

Missionare bildeten häufig die ‚geistige‘ Vorhut für Forschungsarbeiten und Expansionsbestrebungen. Leclerc (1973:15) schreibt, dass sie sich „[…] [z]war […] meist der engen Bande zwischen ‚Evangelisierung‘ und Kolonisation bewußt [waren]- doch ohne Schuldgefühle.“

1913 – 19. Mai

Generalversammlung der Deutschen Kolonialgesellschaft, Abteilung Karlsruhe

Generalversammlung der Deutschen Kolonialgesellschaft, Abteilung Karlsruhe

„Am 19. Mai berichtete Professor von Oechelhaeuser in der Generalversammlung über den Verlauf des Stiftungsfestes und über den Zuwachs, den die Abteilung erlangt hat. Sie zählt 278 Mitglieder. Oberbaurat Professor Theodor Rehbock hielt einen Lichtbildervortrag über ‚Talsperren in Deutschland und den Kolonien‘“ (StadtKA 4/Dq1 Chronik 1913:112f.).

1913 – 16. Dezember

Tagung des „Badischen Landesverbandes des deutschen Frauenvereins vom Roten Kreuz für die Kolonien“

Tagung des „Badischen Landesverbandes des deutschen Frauenvereins vom Roten Kreuz für die Kolonien“

„Am 16. Dezember tagte hier der Badische Landesverband des deutschen Frauenvereins vom Roten Kreuz für die Kolonien in Gegenwart der Großherzogin. Nach ausführlichen Darlegungen des Gouverneurs Ebermeier von Kamerun beschloß der Vorstand einstimmig, das Hilda-Genesungsheim des Landesverbandes auf dem in der Nähe von Buea am Kamerunberge gelegenen Botekehügel zu errichten. Eine Sammel-Arbeit ist noch nötig, wenn das Heim in der geplanten soliden Ausführung und guten Einrichtung erstellt werden soll. Für Karlsruhe nimmt Bankdirektor Robert Nicolai Anmeldungen zum Beitritt in die Abteilungen des Landesverbandes entgegen“ (Stadtarchiv Karlsruhe 4/Dq1 Chronik 1913:178.).

1914 – 2.-3. Mai

Festspiel von Albrecht Thome Zugunsten des Deutsch-chinesischen Krankenhauses in Tsingtau

Festspiel von Albrecht Thome Zugunsten des Deutsch-chinesischen Krankenhauses in Tsingtau

Leider ließen sich bisher keine weiteren Informationen hierzu finden.

1914 – 5. Juli

Fest der Fahnenweihe des der Afrika- und Chinakriegervereins

Fest der Fahnenweihe des der Afrika- und Chinakriegervereins

Leider ließen sich bisher keine weiteren Informationen hierzu finden.

1914 – 1923

Keine Völkerschauen und relevante Veranstaltungen

Keine Völkerschauen und relevante Veranstaltungen

Während des Ersten Weltkrieges und kurz danach fanden keine Völkerschauen statt, da die anderen europäischen Kolonialmächte Genehmigungen für die Anwerbung von Kolonisierten für Völkerschauen nicht mehr erteilten (Lewerenz 2006:78). Dies machte sich natürlich auch in Karlsruhe bemerkbar: es sind keine Ausstellungen und Schauen mehr in den Chroniken erwähnt. Auch um die DKG, Abteilung Karlsruhe blieb es ruhig: im ersten Weltkrieg gab es andere Prioritäten.

1920er

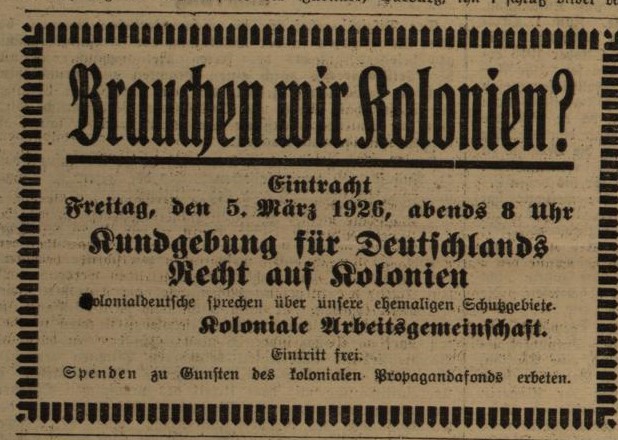

1926 – 05. März

Kundgebung für Deutschlands Recht auf Kolonien

Kundgebung für Deutschlands Recht auf Kolonien

Diese trug den Titel „brauchen wir Kolonien?“ und wurde von der Kolonialen Arbeitsgemeinschaft veranstaltet. Dabei berichteten „Kolonialdeutsche“ über die ehemaligen Schutzgebiete. Es wurden Spenden für den kolonialen Propagandafonds gesammelt.

1926 – August

Hagenbecks “Revue der Kontinente und Meere”

Hagenbecks “Revue der Kontinente und Meere”

Carl Hagenbeck “Cirkus – Tierpark – Völkerschau” war sieben Tage lang mit der “Revue der Kontinente und Meere” auf dem Messplatz zu sehen. So wird im Karlsruher Tagblatt dafür geworben: “[…] Völkerschau mit indischen Fakiren, Zauberern, Handwerkern, indischen Tempelmädchen, […] [Samen] m. Zelten, Renntieren [sic!] u. […][Inuit]hunden” (24.08.1926, S. 12) Bevor die Völkerschau beworben wird, wird der Tierpark im Karlsruher Tagblatt folgendermaßen beworben: “Tierpark außerordentlichen wissenschaftlichen Ranges u. von unvergleichlichem Lehrwert für Schulen…”. Und auch die Karlsruher Zeitung schreibt ”Carl Hagenbecks großes Zirkusunternehmen, verbunden mit wissenschaftlicher Tier- und Völkerschau…” (26.08.2926). Obwohl der Kontext Zirkus war zeigt sich, wie Völkerschauen (die ja nicht umsonst so oft mit Tierschauen und Zirkussen zu sehen waren!) immer in einen “wissenschaftlichen” Kontext eingebettet werden sollten, als eine Veranstaltung, die lehrreich für die Bevölkerung sein sollte. Wie Menschen aus weißer Sicht zu sein scheinen, wurde Jahrzehnte lang als objektive, wissenschaftliche und lehrreiche Darstellung verkauft. Diese Reproduktion prägt noch heute die Bilder von Menschen, die als „Anders“ dargestellt werden.

1924 – 1928

Geplante Völkerschau im Stadtgarten Karlsruhe

Geplante Völkerschau im Stadtgarten Karlsruhe

Um den Stadtgarten nach dem Krieg wiederzubeleben, erhielt das Städtische Gartenamt im April 1920 den Auftrag, ein „Programm für die Umgestaltung aufzustellen“, wofür das Amt einen externen Gutachter zurate zog. Dieser fand sich in Kurt Priemel, Leiter des Frankfurter Zoos, der unter anderem vorschlug, den Zoo für Veranstaltungen wie „Völkerschauen“ zu nutzen, um mehr Besucher anzuziehen.

Diese Idee griff der Stadtgartendirektor Friedrich Scherer auf und bemühte sich mehrmals von der Stadtverwaltung eine Genehmigung zu erhalten, um Völkerschauen im Hagenbeckschen Stil durchzuführen. In der Sitzung der Stadtgartenkommission am 29.04.1924 argumentierte er, dass die Schau „für den Stadtgarten eine grosse Anziehungskraft ausüben [sollte], nicht nur beim Karlsruher Publikum, sondern auch die nähere und weitere Umgebung dürfte hieran Interesse haben.“

Bei solchen Schauen konnte man den sogenannten „Primitiven“ bei vermeintlich „typischen“ Tätigkeiten zuschauen; die ausgestellten Menschen lebten einige Zeit in Hütten auf dem Ausstellungsgelände und Besucher konnten ihnen bei Handwerksarbeiten und „nationaltypischen“ Ritualen zuschauen, wie Tänzen, musikalischen und akrobatischen Darbietungen.

Zwischen 1924 und 1926 gab es mehrfach Diskussionen mit dem damaligen Oberbürgermeister Julius Finter, dem Stadtrat und der Stadtgartenverwaltung, ob solche Ausstellungen stattfinden sollten. Auch Hagenbeck und andere Veranstalter fragten regelmäßig an, die Gesuche wurden allerdings genauso regelmäßig abgelehnt.

Die Ablehnung geschah allerdings nicht aus moralischen, sondern aus wirtschaftlichen Gründen: zum einen, weil kurz zuvor ein Zirkus mit ähnlichen Darbietungen in Karlsruhe gewesen war und der Markt nach dieser Art der Völkerschau gesättigt sei, zum anderen weil die daraus folgende Preiserhöhung negativ bei den Abonnenten ankommen würde.

1926 gab die Stadt schließlich eine Genehmigung für die Ausstellung einer Ausstellungstruppe von Indern mit Elefanten und „dazugehörigen Tieren“. Diese fand allerdings nie statt, weil man sich weder über die Gestaltung, noch über die Eintrittspreise einigen konnte (Beil 2015:37-40).

1930er

1930 – Juni

„Zirkus Sarrasani“

„Zirkus Sarrasani“

Der Zirkus Sarrasani ist ein weiteres Beispiel für einen Zirkus, der in sogenannten „sideshows“ „exotische“ Menschen vorführte. Bei Dreesbach (2005:101) findet sich die Angabe, dass Sarrasani ab 1907, angeregt durch Buffalo Bill, „Indianer“ in sein Programm aufnahm. Aber nicht nur „Indianer“, auch andere Menschen wurden beim Besuch in Karlsruhe 1930 vorgeführt:

„Fünfhundert Menschen aus 41 verschiedenen Nationen finden sich als Artisten zusammen in Sarrasanis Manege“ schrieb das Karlsruher Tagblatt im Juni 1930. In einem weiteren Zitat wird deutlich, dass der Zirkus, wie Völkerschauen auch, besonders auf die Aktivierung von Klischeebildern und stereotypen Darstellungen setzte:

„Der Beschauer sitzt gebannt, versunken in den Anblick der wechselnden Bilder in der Manege, verzaubert. Die Erdteile, ihre Bewohner, ihre Trachten, ihre Tiere, ihre Eigenheiten ziehen vorüber. Sind das noch Zirkus-Nummern? Jede einzelne ist weit mehr: Länder stehen auf, andere Luft weht, fremde Erde, Abenteuer. Und im Rahmen dieses Ganzen führen Artisten des jeweiligen Landes ihre besonderen Künste vor. Man weiß: Fakire kommen aus Indien, tollkühne Reiter aus sibirisch Rußland, Springer aus Arabien und Nord-Afrika, Lassowerfer aus Nordamerika, Messerwerfer und Seilkünstler aus Japan, Zopfakrobaten aus China.“

Hier wird besonders deutlich, was die Zuschauer*innen erwarten: „Abenteuer“ und die Sehnsucht nach „exotischen“ Orten. Auch der Ausdruck „man weiß“ mit einer Aufzählung dessen, was die jeweiligen „Völker“ besonders gut könnten, ist bezeichnend. Deutlich wird, wie vertraut die jeweiligen Stereotype auch dem Karlsruher Publikum waren.

Den prominentesten Platz aber nimmt die Beschreibung der Sioux-„Indianer“ ein, die einen großen Teil des Artikels „Rundgang durch den Zirkus Sarrasani“ einnimmt:

„Zwischen den Autos der Schau bauen die Indianer ihre Zelte (Tippeis [sic!]) auf, in denen sie im Sommer wohnen. Sarrasani hat seit mehr denn zwanzig Jahren das Monopol, direkt aus den nordamerikanischen Territorien echte Indianer nach Europa zu holen. Drüben leben die Indianer als wohlhabende Farmer, sie betrachten die Fahrt zu und mit Sarrasani – der bei ihnen sehr populär ist – als ein Vergnügen. Die Ausreisebestimmungen für Indianer sind sehr streng. Für jeden Mann muß Sarrasani eine hohe Kaution hinterlassen, im Falle des Ablebens muß der tote Indianer einbalsamiert in seine Heimat zurückgebracht werden. Hin- und Rückreise der Indianer (wie auch der Argentinier und Brasilianer) zahlt Sarrasani, dazu sehr hohe Gagen, Wohnung und Verpflegung. Die in diesem Jahre mit der Sarrasani-Schau reisenden Indianer wurden von dem Cowboy Mr. Shoultz und seiner Frau für den Zirkus Sarrasani direkt aus ihren Stammsitzen geholt; aus Pine Ridge im Staate South Dakota. Der Häuptling „Weißer Büffel“ herrscht dort über 1200 Indianer, die gleich ihm Farmer sind. Insgesamt kamen mit „White Buffalo“ 18 Indianer und 4 Kinder zu Sarrasani. Sie landeten in Hamburg und Vertreter der dortigen Universität begrüßten sie als willkommene ethnographische Studienobjekte. Professor Dr. Passarge stellte fest, daß es sich durchweg um prächtige, typische Vertreter der leider austerbenden rote [sic!] Rasse handelt, Professor Dr. Daniel machte wissenschaftlich wertvolle Aufnahmen und stellte u. a. fest, daß einzelne der Indianer noch die uralte Zeichensprache verstehen, die ein Hauptgegenstand gelehrter Forschung ist und schon als verloren galt. Im phonetischen Institut der Hamburger Universität wurden Gesänge der Indianer aufgenommen. Die genannten Forscher haben der Direktion des Zirkus Sarrasani ihren Dank dafür ausgesprochen, daß sie durch ihre Indianer der Wissenschaft wertvolle Dienste geleistet hat. Innerhalb des Zirkus leben die Indianer ziemlich abgeschlossen, sie lassen sich von fremden Besuchern nicht gerne ohne Kriegsbemalung sehen, sitzen in ihren Zelten, singen, rauchen und beraten. Interessant ist die Tatsache, daß Sarrasani verpflichtet ist, von den Indianern Alkohol fern zu halten, was durch Rundschreiben an alle Gastwirte jeder Gastspielstadt erreicht wird. Die Indianer, die seinerzeit vom Lordmayor von London, vom Berliner Magistrat, vom Hamburger Senat feierlich empfangen wurden, wie auch die Indianer, die vor einiger Zeit am Grabe Karl Mays eine Huldigung darbrachten, gehörten ebenfalls zum Zirkus Sarrasani. 1926 war der mehr als hundertjährige Häuptling „Black Corn“ mit Sarrasani auf der Reise. Er feierte in Frankfurt-Main sein 50jähriges Häuptlingsjubiläum und wurde bei dieser Gelegenheit von der Stadt Frankfurt mit Ehrungen bedacht. Diese Ehrengaben hat „Black Corn“ mit Stolz dem Präsidenten Coolidge vorgewiesen, als dieser 1927 in seinem Bereiche seinen Sommerurlaub verbrachte. Acht Indianer Sarrasani‘s sind römisch-katholisch und machen bei jeder Gastspielstadt der Geistlichkeit ihre Aufwartung.“

Fraglich ist, wie populär Sarrasani tatsächlich unter den Sioux war und ob sie, wie beschrieben, wirklich aus „Vergnügen“ nach Europa fuhren. Anhand von Beschreibungen, wie es ausgestellten Menschen in Europa erging, lässt sich dies stark bezweifeln (vgl. Dreesbach 2005).

Im Zitat zeigt sich zudem wieder die enge Verbindung von Wissenschaft und Völkerschauen. Die in Karlsruhe gastierenden Sioux waren bei ihrer Ankunft in Hamburg zuerst ethnologisch „studiert“ worden. Die Wissenschaftler*innen bekamen „Forschungsmaterial“ von Aussteller*innen wie Sarrasani geliefert, bestätigten im Gegenzug die „Authentizität“ der Ausgestellten, was den Profit der Ersteren erhöhte (mehr zum Thema Völkerschauen, auch im Zusammenhang mit Wissenschaft und Forschung, finden Sie im Hintergrundwissen).

Erwähnenswert ist an dieser Stelle auch, mit welchem Aufwand Zirkusse wie Sarrasani ihre Shows bewarben.Die Werbetätigkeiten des Zirkus‘ werden beispielhaft dargestellt durch ein Zitat des Journalisten August Heinrich Kober, der als Pressechef bei Sarrasani arbeitete:

„Der Wanderzirkus kennt keinen Achtstundentag, es wird so lange gearbeitet, wie Arbeit da ist und das bedeutet im Propagandawagen: von morgens bis Mitternacht ohne jeden Ruhe- oder Feiertag. Mein Personal bestand aus drei Assistenten, vier Sekretärinnen, zwei oder drei Bürohilfskräften, zwei Klebekolonnen zu je 24 Mann und einem ‚Reklamechef‘, der sie befehligte. Diese Kolonien jagten mit ihren Autos durch die Gegend, sie bekleisterten die Gastspielstadt und ihre weitere Umgebung mit Plakaten nach einem Plan, den ich auf das genaueste ausgearbeitet hatte. Ich hatte acht Schriftplakate und rund dreißig verschiedene Bildplakate bis zur Riesengröße von 22 Bogen. Genau drei Wochen vor der Premiere begann das Bombardement der Gastspielstadt mit meinen Plakaten, wobei eine systematische Steigerung in Wort und Bild zugrunde lag, dann wurde sie überschüttet mit Tausenden von Reklameheftchen (für ein Berliner Gastspiel verbrauchte ich einmal drei Millionen Stück); in alle Läden wurden die ‚Hänger‘ – kleinere Schriftplakate – gebracht, die Zeitungen erhielten Inserate, die ebenfalls auf Steigerung abgestellt waren, dazu Notizen, Artikel, Matern, Fotos. Sämtliche Schulleiter wurden mit Propagandamaterial bedacht, Verleger, Redakteure, prominente Persönlichkeiten besucht und zur Premiere eingeladen“ (Korber 1958, zit. nach Dreesbach 2005:129).

Bei solchen Anstrengungen ist es also nicht verwunderlich, dass viele der Karlsruher Bürger*innen sich solche Vorführungen ansahen und ihnen die stereotypen Menschendarstellungen geläufig waren.

1930 – 12. Juli – 03. August

Kolonial- und Marineausstellung

Kolonial- und Marineausstellung

Die deutsche Kolonial- und Marineausstellung war 1930 im Landesgewerbeamt Karlsruhe zu Gast.

Die Ausstellung sollte vor allem dazu dienen, den „kolonialen Gedanken zu pflegen“, also zu erhalten. Es ging darum, der Bevölkerung zu zeigen, dass man auch weiterhin seinen Anspruch auf Kolonien einforderte:

„Unsere Kolonien, einst unser Stolz, sind heute in fremden Händen. […] Für uns gilt aber nach wie vor das Wort: ‚Koloniale Wiederbetätigung unseres Volkes – wir wollen wieder ein Kolonialvolk werden‘!“ (Badische Kriegerzeitung 1.07.1930:277).

Dabei wurde die Theorie vertreten, dass Deutschland überbevölkert und die Deutschen die Fläche sowohl als Lebensraum wie zur Ernährungssicherheit bräuchten. Es wurde geflissentlich vergessen, dass die deutschen Kolonialgebiete aufgrund von fehlendem Interesse als Lebensraum während der Kolonialzeit als Lebensraum keine Bedeutung hatten (Kämper 2016:203).

Auch wurde die „zivilisatorische Aufgabe betont“, die mit der Kolonialisierung einherginge:

„Im besonderen würde die dauernde Ausschaltung der geistigen und sittlichen Werte der deutschen Kultur von den Aufgaben, die sich die kolonisiserenden Völker in der kulturellen Erschließung der noch unentwickelten Länder der Erde, vor allem auf dem Gebiete des Gesundheitswesens und der Erziehung der eingeborenen Völker gestellt haben, eine wirkliche Lösung dieser Aufgaben verhindern und eine Verarmung der gesamten Menschheitskultur bedeuten“ (Badische Kriegerzeitung 1.07.1930:277).

Da „Deutschlands überseeische Zukunft“ mit einer Stärkung der Seemacht einherging, war die Ausstellung nicht nur als Kolonial-, sondern eben auch als Marineausstellung konzipiert.

Letztendlich ging es, wie so oft, auch um den „Kampf gegen Versailles“ (vgl. Gründer 2012):

„Aus allen diesen Gründen erheben wir, unter Aufrechterhaltung unserer kolonialen Rechtsansprüche, die Forderung auf den Wiedereintritt Deutschlands in eine aktive Kolonialarbeit in eigenen Kolonialgebieten“ (Badische Kriegerzeitung 1.07.1930:277).

1931 – 12. – 18. Mai

Zirkus mit „Völkerschau“

Zirkus mit „Völkerschau“

Der Zirkus campte auf dem Messplatz. Täglich von 9-18 Uhr fand zudem eine “Tier- und Völkerschau” statt (Karlsruher Tagblatt 12.05.1931, S. 12). Völkerschauen waren häufig als sogenannte “side shows” ein Teil von Zirkussen.

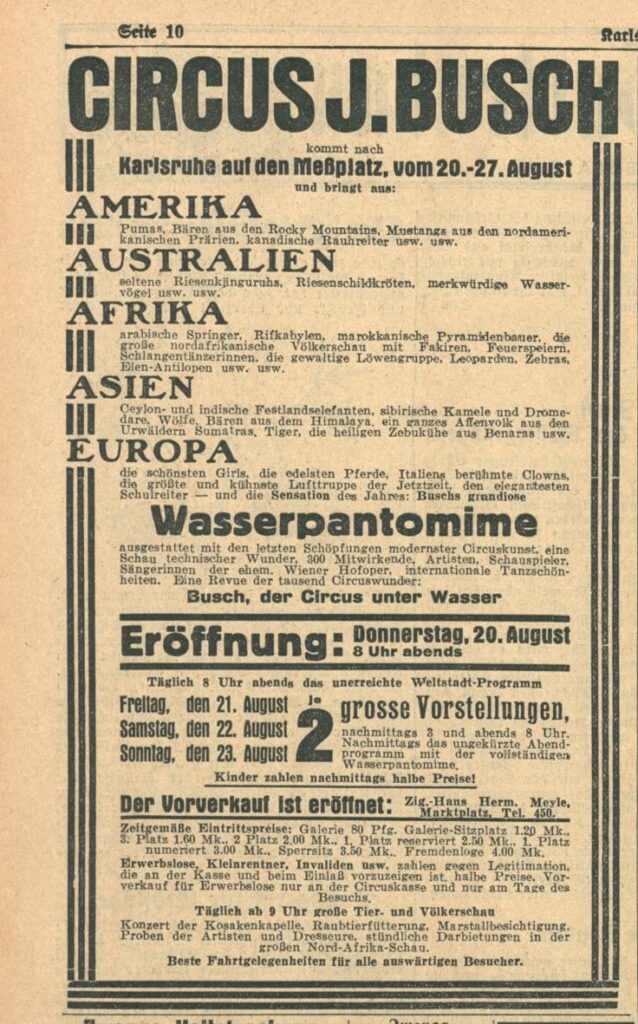

1931 – 20. – 27. August

Zirkus J. Busch

Zirkus J. Busch

Teil des Zirkusses war u.a. eine „Nordafrikanische Völkerschau“ mit „Fakiren, Feuerspeiern und Schlangentänzerinnen“.

1936 – 4. Mai – 01. Juni

„Deutsche Kolonialausstellung“

„Deutsche Kolonialausstellung“

Die vom Reichskolonialbund konzipierte Deutsche Kolonialausstellung gastierte 1936 unter der Schirmherrschaft von Ministerpräsident Walter Köhler im Landesgewerbeamt.

Die Themen der Ausstellungen waren ähnliche wie zuvor in der deutschen Kolonial- und Marineausstellung 1930. Wie damals ging es 1936 um die „Raumnot“ der Deutschen, die durch die Kolonisierung gelöst werden könne sowie um den Kampf gegen den Versailler Vertrag:

„[…] [W]ir [sehen] auf eine geradezu vorbildliche Leitung des deutschen Volkes und der Schaffung von Kolonien zurück, so daß der Einwurf des Auslands, wir seien ja gar nicht fähig zur Kolonisierung, zurückgewiesen werden muß. Der Versailler Vertrag hat uns eingeengt; dennoch dürfen und können wir in keiner Weise auf jene Lebensräume verzichten“ (Der Führer 05.05.1936).

Auch ging es darum, dass Deutschland die Kolonien brauche, um Waren aus den Kolonien unabhängig importieren zu können:

„Weißt du überhaupt, wieviel Dinge Deines täglichen Gebrauchs koloniale Produkte sind? Ueber zwei Milliarden Reichsmark muss dein Vaterland jährlich an das Ausland für diese Kolonialprodukte zahlen! Bedenke: Fast die Hälfte der Summe der gesamten Einfuhr! ‚Nur deutscher Kolonialbesitz läßt deutsches Geld in deutschen Händen bleiben.‘“ (Der Führer 03.05.1936).

Deshalb sollte die Ausstellung die deutsche Bevölkerung motivieren, sich für eine koloniale Tätigkeit einzusetzen:

„Die Ausstellung hat die Pflicht, im deutschen Volke und gerade bei der Jugend die Befähigung und den Wunsch zu erwecken, hinaus zu gehen und ihren Platz im Sinne deutscher Kultur auszufüllen“ (Der Führer 05.05.1936).

1936 – 03. Februar

Kolonialfest im Künstlerhaus

Kolonialfest im Künstlerhaus

Veranstaltende waren der Frauenverein der Deutschen Kolonialgesellschaft und das Deutsche Rote Kreuz, Frauenverein für Deutsche über See. Das Karlsruher Tagblatt vom 05. Februar 1936 schreibt: “Fast konnten die Räume die Masse der Erschienenen nicht fassen, die gekommen war, um einen Abend des kolonialen Gedankens und echter deutscher Geselligkeit zu erleben. Sinngemäß bunt, exotisch und ‘kolonial’ waren die verschiedenen Räume des Künstlerhauses ausgeschmückt. […] Es war ein hübscher und fruchtbarer Gedanke, die Werbung für die deutschen Kolonien in Form eines Tanzspiels zu gestalten […].”

Im Anschluss fand ein Ball statt. Der Ertrag diente der Errichtung und Unterhaltung deutscher Schulen, Schulheimen, Krankenhäusern und Schwesternstationen in den ehemaligen deutschen Kolonien. Warum werden solche Kolonialfeste [gerade in der NS-Zeit] gefeiert, fragt das Durlacher Tagblatt am 27.01.1938: Deutsche Schulen und Heime werden als “Anstalten für das Deutschtum nach dem unglücklichen Ausgang des Weltkrieges auch unter fremder Verwaltung” gesehen. “Trotz der da und dort auftretenden Unterdrückungsmaßnahmen der Mandatsverwaltungen [die deutschen Kolonialgebiete wurden nach dem ersten Weltkrieg als sogenannte ”Mandate” den Alliierten übertragen, Anm. N.H.] gegen die Kolonialdeutschen blieben diese Anstalten das, was sie waren: Hochburgen eines unermüdlichen Deutschbewusstseins”. “In zähem und zielbewusstem Wirken aller Kräfte in der Heimat und in den Kolonien gelang es, die drohende Abwürgung der völkischen kulturellen Betreuungsarbeiten zu verhindern und durch die Erhaltung der deutschen Volksgruppen in den Kolonien die Liebe und Treue zur Heimat wachzuhalten, ihnen das Bewußtsein zu geben, daß die Heimat sie nicht vergessen hat. Das deutsche Kolonialschulwesen bietet demnach eine der wichtigsten Voraussetzungen zur Weiterentwicklung unserer Volksgruppen in den Kolonien. […] Die Unterhaltung dieser Einrichtungen erfordert natürlich einen ausreichenden finanziellen Rückhalt […]. Die Mittel hierzu schaffen zu einem großen Teil die Kolonialfeste des Reichskolonialbundes, die jetzt überall von seinen Ortsverbänden durchgeführt werden”. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass im Nationalsozialismus Kolonialfeste gefeiert wurden, um Gelder für den Erhalt deutscher Einrichtungen in den ehemaligen Kolonien zu sammeln. Diese Mittel kamen ausschließlich weißen Menschen zugute und dienten der Förderung des „Deutschtums“ im völkischen Sinne. Die Gebiete wurden weiterhin als „deutsche Kolonien“ betrachtet.

1937 – 09. Januar

Kolonialfest in den Sälen der Eintracht

Kolonialfest in den Sälen der Eintracht

Veranstaltende waren die Frauen des Reichskolonialbundes. Das Motto lautete “Mit dem Bananendampfer nach Kamerun”.

Die Säle der Eintracht (dies lagen in etwa dort, wo heute das Ettlinger Tor Center steht), waren wie ein Schiffsdampfer ausgeschmückt, es gab sogar eine nachgebaute Schiffsbar, auch sogenannte “Eingeborenenhütten” (es wird nicht weiter eingegangen, was damit gemeint war) wurden nachgebaut. Mehrere hundert Gäste kamen. Warum werden solche Kolonialfeste [gerade in der NS-Zeit] gefeiert, fragt das Durlacher Tagblatt am 27.01.1938: Deutsche Schulen und Heime werden als “Anstalten für das Deutschtum nach dem unglücklichen Ausgang des Weltkrieges auch unter fremder Verwaltung” gesehen. “Trotz der da und dort auftretenden Unterdrückungsmaßnahmen der Mandatsverwaltungen [die deutschen Kolonialgebiete wurden nach dem ersten Weltkrieg als sogenannte ”Mandate” den Alliierten übertragen, Anm. N.H.] gegen die Kolonialdeutschen blieben diese Anstalten das, was sie waren: Hochburgen eines unermüdlichen Deutschbewusstseins”. “In zähem und zielbewusstem Wirken aller Kräfte in der Heimat und in den Kolonien gelang es, die drohende Abwürgung der völkischen kulturellen Betreuungsarbeiten zu verhindern und durch die Erhaltung der deutschen Volksgruppen in den Kolonien die Liebe und Treue zur Heimat wachzuhalten, ihnen das Bewußtsein zu geben, daß die Heimat sie nicht vergessen hat. Das deutsche Kolonialschulwesen bietet demnach eine der wichtigsten Voraussetzungen zur Weiterentwicklung unserer Volksgruppen in den Kolonien. […] Die Unterhaltung dieser Einrichtungen erfordert natürlich einen ausreichenden finanziellen Rückhalt […]. Die Mittel hierzu schaffen zu einem großen Teil die Kolonialfeste des Reichskolonialbundes, die jetzt überall von seinen Ortsverbänden durchgeführt werden”.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass im Nationalsozialismus Kolonialfeste gefeiert wurden, um Gelder für den Erhalt deutscher Einrichtungen in den ehemaligen Kolonien zu sammeln. Diese Mittel kamen ausschließlich weißen Menschen zugute und dienten der Förderung des „Deutschtums“ im völkischen Sinne. Die Gebiete wurden weiterhin als „deutsche Kolonien“ betrachtet.

1938

Die „Deutsche-Afrika-Schau“ auf dem Frühjahrsmarkt

Die „Deutsche-Afrika-Schau“ auf dem Frühjahrsmarkt

Die „Deutsche Afrika-Schau“ entstand 1936 und stand während ihres gesamten Bestehens im Spannungsfeld zwischen Kolonialrevisionismus und NS-Rassenpolitik. Die Schausteller*innen waren keine direkt aus ehemaligen Kolonien migrierten Personen mehr, sondern allesamt in Deutschland lebende schwarze Menschen – viele von ihnen in Deutschland geboren. Die Schau entstand vor dem Hintergrund, dass Schwarze in Deutschland kaum Arbeit fanden. Sie wurde von zwei Männern gegründet, die selbst davon betroffen waren: einem aus Togo stammenden, aber in Deutschland lebenden Mann sowie einem mit einer schwarzen Frau verheirateten Deutschen. Es handelte sich also zunächst um keine Völkerschau im klassischen Sinne; die Schausteller*innen konzipierten ihre Vorstellungen selbst und ließen auch Teile populärer Unterhaltungsveranstaltungen (Akrobatik, Gesang, etc.) mit einfließen. Man könnte die „Deutsche Afrika-Schau“ in den ersten Jahren also eher als Varieté beschreiben, die vor allem auf Jahrmärkten und Volksfesten auftrat, wie beispielsweise auch in Karlsruhe auf dem Frühjarsmarkt 1938 (Lewerenz 2006:167). Trotz diesen in Teilen selbstbestimmten Vorführungen, ist anzumerken, dass viele der Schausteller*innen keine andere Wahl hatten als sich solchen Schaus anzuschließen. Grund hierfür war, dass sie aufgrund rassistischer Regelungen während der NS Zeit sonst keine Arbeit fanden und sich deshalb wieder in ein koloniales Machtgefüge stellten.

Nach einem Transporterunfall 1937 geriet die Schau in finanzielle Not, weswegen sich die „Deutsche Gesellschaft für Eingeborenenkunde“ einschaltete, die die Schau unter der Bedingung übernahm, sie „positiv zu unterstützen“. Ab diesem Zeitpunkt wurde die Schau bis zu ihrem Ende immer mehr von Nationalsozialisten vereinnahmt. Ab 1937 stand die Schau direkt unter der Kontrolle der NSDAP und ihrer Behörden. Die „Deutsche Afrika-Schau“ wurde nicht mehr nur als Arbeitsplatz für schwarze Menschen gesehen, sondern auch als Ort, an dem schwarze Männer „unter Kontrolle gehalten“ und überwacht werden konnten, damit es nicht zu einer „Rassenvermischung“ käme. 1938 wurde daher sogar überlegt, ob alle in Deutschland lebenden Kolonialmigranten in der „Deutschen Afrika-Schau“ leben sollten, um sie zu kontrollieren und auch, um zu schauen, welche Personen aus der Schau nicht ursprünglich aus den deutschen Kolonien kamen. Aus verschiedenen Gründen wurde sich jedoch dagegen entschieden. Bis 1939 trat die „Deutsche Afrika-Schau“ auf Jahrmärkten und Volksfesten auf. Sie sorgte aber für immer mehr Unmut: zum einen war sie eine Konkurrenz zu anderen Schaustellunternehmen, zum anderen vielen zu wenig kolonialpropagandistisch, und zu „unauthentisch“ (es waren eben keine Personen aus den Kolonien, die auftraten, sondern Deutsche). Ab 1939 trat die Schau in extra angemieteten Sälen auf, wurde also aus dem Jahrmarktsmilieu herausgelöst und immer mehr kolonialpropagandistisch ausgerichtet (Lewerenz 2006:87-109). Ihr Ende fand die „Deutsche Afrika-Schau“, da die NS Propaganda Hass gegen Frankreich für den Krieg schüren wollte. Dafür griff man die „Schwarze-Schmach“-Kampagne gegen die nach dem ersten Weltkrieg am Rhein stationierten Kolonialsoldaten auf (dies wurde als extrem stigmatisierend empfunden). Die Kolonialsoldaten sollten als besonders brutal dargestellt werden, es war nicht förderlich, dass durch den Kontakt bei der „Deutschen Afrika-Schau“ gezeigt wurde, dass auch schwarze Deutsche „normale Menschen“ sind. Einige der Schausteller*innen überlebten den Nationalsozialismus, von mindestens zwei Personen ist bekannt, dass sie hingerichtet oder ins Konzentrationslager deportiert wurden (Lewerenz 2006:131-141).

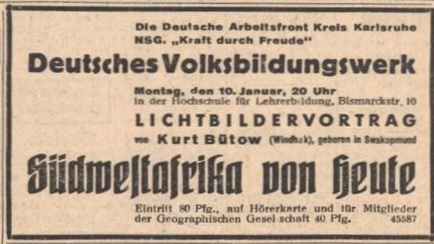

1938 – 10. Januar

Vortrag „Südwestafrika von heute“

Vortrag „Südwestafrika von heute“

Auch an der Pädagogischen Hochschule, früher die Hochschule für Lehrerbildung, fanden koloniale Aktivitäten statt. Die Lehrkräfte sollten letztlich die kolonialen Themen ihren Schüler*innen vermitteln können. Der Vortrag wurde in diesem Fall nicht vom Reichskolonialbund, sondern von der Deutschen Arbeiterfront organisiert. Für Mitglieder der Geographischen Gesellschaft gab es vergünstigten Eintritt. Hier zeigt sich, wie Kolonialismus als Querschnittsthema für Wissenschaftler*innen, Konservative und Nationalist*innen diente.

1938 – 01. Februar

Kolonialfest im Studentenhaus

Kolonialfest im Studentenhaus

Veranstaltende waren die Frauen des Reichskolonialbundes. Das Motto lautete “Beschwingte Stunden, bunt und heiter, für Ostafrika und so weiter”. Die Badische Presse schreibt am 03. Februar 1938: “Das am Samstag im Karlsruher Studentenhaus stattgefundene Kolonialfest hat, wie der große Besuch erwarten ließ, das günstige Ergebnis gezeigt, daß dem Reichsfonds für die kolonialen Schulen und Heime ein Betrag überwiesen werden kann, der dem früherer Jahren nicht nachsteht. […] Dieser Erfolg ist hauptsächlich der uneigennützigen und aufopferungsvollen Tages- und Nachtarbeit der Frauen des Reichskolonialbundes zu danken, die sich unermüdlich für kulturellen Belange dieser Organisation einsetzen. […]”

Warum werden solche Kolonialfeste [gerade in der NS-Zeit] gefeiert, fragt das Durlacher Tagblatt am 27.01.1938: Deutsche Schulen und Heime werden als “Anstalten für das Deutschtum nach dem unglücklichen Ausgang des Weltkrieges auch unter fremder Verwaltung” gesehen. “Trotz der da und dort auftretenden Unterdrückungsmaßnahmen der Mandatsverwaltungen [die deutschen Kolonialgebiete wurden nach dem ersten Weltkrieg als sogenannte ”Mandate” den Alliierten übertragen, Anm. N.H.] gegen die Kolonialdeutschen blieben diese Anstalten das, was sie waren: Hochburgen eines unermüdlichen Deutschbewusstseins”. “In zähem und zielbewusstem Wirken aller Kräfte in der Heimat und in den Kolonien gelang es, die drohende Abwürgung der völkischen kulturellen Betreuungsarbeiten zu verhindern und durch die Erhaltung der deutschen Volksgruppen in den Kolonien die Liebe und Treue zur Heimat wachzuhalten, ihnen das Bewußtsein zu geben, daß die Heimat sie nicht vergessen hat. Das deutsche Kolonialschulwesen bietet demnach eine der wichtigsten Voraussetzungen zur Weiterentwicklung unserer Volksgruppen in den Kolonien. […] Die Unterhaltung dieser Einrichtungen erfordert natürlich einen ausreichenden finanziellen Rückhalt […]. Die Mittel hierzu schaffen zu einem großen Teil die Kolonialfeste des Reichskolonialbundes, die jetzt überall von seinen Ortsverbänden durchgeführt werden”. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass im Nationalsozialismus Kolonialfeste gefeiert wurden, um Gelder für den Erhalt deutscher Einrichtungen in den ehemaligen Kolonien zu sammeln. Diese Mittel kamen ausschließlich weißen Menschen zugute und dienten der Förderung des „Deutschtums“ im völkischen Sinne. Die Gebiete wurden weiterhin als „deutsche Kolonien“ betrachtet.

1950er

1958 – 12.-14 September

6. Bundestreffen des Verbands ehemaliger Angehöriger des deutschen Afrika-Korps

6. Bundestreffen des Verbands ehemaliger Angehöriger des deutschen Afrika-Korps

Das Treffen des Verbands ehemaliger Angehöriger des Deutschen Afrika-Korps fand größtenteils in der Schwarzwaldhalle statt und wurde durch die Stadt gefördert. Auch der damalige Oberbürgermeister Günther Klotz sprach ein Grußwort. Anwesend waren Krieger des Afrika-Korps, das im zweiten Weltkrieg von 1941-1943 in Nordafrika kämpfte sowie Angehörige der kaiserlichen Schutztruppe (allesamt als „Afrikaner“ tituliert).

Das Treffen ist ambivalent zu beurteilen; auf der einen Seite gab es immer wieder die Aufforderung zu einem demokratischem Bekenntnis und dem Eintritt für „Versöhnung und Verständigung“ sowie einem „Kampfe für eine hellere Welt“ (ohne genauere Angaben, was dies bedeutet) (Verband ehemaliger Angehöriger des Deutschen Afrika-Korps e.V. 1958:25).

Auf der anderen Seite wurde und wird durch den Verband Kriegs- und Soldatenromantik gefördert sowie der eigene Einsatz im Krieg verherrlicht, wenn beispielsweise vom „tapferen Kampf der ehemaligen Schutztruppe [bei] der Niederwerfung des Hereroaufstandes 1904“ gesprochen wird (Verband ehemaliger Angehöriger des Deutschen Afrika-Korps e.V. 1958:27). Generell werden Kampfhandlungen in keiner Weise hinterfragt, zum Beispiel beim Bericht über eine Karlsruher Division, die „in treuester Pflichterfüllung bis zum Äußersten im Jahr 1945“ in Danzig die Stellung gegen die Sowjets hielt (Verband ehemaliger Angehöriger des Deutschen Afrika-Korps e.V. 1958:19), sondern die „Soldatentreue“ romantisiert, sowie der Zusammenhalt von Soldaten („Familienverbundenheit“): „Das Düsseldorfer Treffen [im Jahr zuvor, N.H.] hat diese Verbundenheit erneut sichtbar werden lassen, […] weil sie von demselben einzigartigen Geist der Zusammengehörigkeit getragen war“ (Verband ehemaliger Angehöriger des Deutschen Afrika-Korps e.V. 1958:6). Auch wurde und wird Edwin Rommel verherrlicht, dessen Foto gleich zu Beginn eine ganze Seite der Festschrift prägt(e), zu dessen Ehren eine Sonderpostkarte mit einem Holzschnitt seines Porträts herausgegeben wurde und über den der Vorsitzende des Verbandes in seinem Abschiedsgruß schrieb: „Es ist und bleibt unsere wichtigste Pflicht, dieses Andenken an Rommel für immer wachzuhalten. Ich bin gewiß, daß jeder, der unter seinem Kommando in Afrika gestanden hat, das als eine Herzensangelegenheit betrachtet“ (Verband ehemaliger Angehöriger des Deutschen Afrika-Korps e.V. 1958:13).

Den „Verband Deutsches Afrika-Korps“ gibt es noch heute. Laut eigenen Angaben auf der Homepage tritt er für die Völkerverständigung und gegen die Propaganda von Nationalsozialisten ein, unterhält aber weiterhin ein Museum in der „Villa Lindenhof“ zu Ehren Erwin Rommels.