Orte der Erinnerung

Orte der Auseinandersetzung

Orte der Kolonialwirtschaft

Orte der Erinnerung

„Indianerbrunnen“

Der sogenannte „Indianerbrunnen“ entstand zwischen 1924 und 1927 auf dem Werderplatz in der Südstadt. Auslöser für den Brunnenbau war die Planung einer neuen Toilettenanlage am Werderplatz. Da die Kanalisation dort nicht tief genug lag, um sie vollständig im Boden zu versenken, beschloss der Architekt Friedrich Beichel, der das Hochbauamt leitete, den Überstand als Sockel für einen neuen Marktbrunnen zu nutzen. Als das Karlsruher Tagblatt 1924 eine Entwurfszeichnung Beichels veröffentlichte, die in der Mitte einen etwa lebensgroßen „Indianer“ mit Federschmuck, Schild und Kriegsbeil zeigte, kam es zu unerwartet starkem Widerstand der Bevölkerung. Die Idee, in die Mitte des Brunnens einen „Indianer“ zu stellen, war eine Anspielung auf die volkstümliche Bezeichnung des Stadtviertels als „Indianerviertel“ und der Bewohner*innen als „Südstadtindianer“.

Der Spitzname hatte sich nach dem Besuch von „Buffalo Bill’s Wild West“ vom 23.-26. April 1891 eingebürgert, weil die Schautruppe südlich des Ettlinger Tors ihre Vorstellungen gegeben hatte. Vor allem bei den jüngeren Besuchern löste dies eine solche „Cowboy und Indianer“ Euphorie aus, dass sich diese Bezeichnung einbürgerte. Die Gleichsetzung der Bürger*innen mit den Ureinwohnern Amerikas durch einen Brunnen empfand ein großer Teil der Bevölkerung allerdings als „Verhöhnung und Herabwürdigung“. Bei einer Befragung durch die Bürgergesselschaft Südstadt äußerten sich ca. 3000 Personen gegen die „Indianerstatue“ auf dem Brunnen. Zunächst wurde der Brunnen also ohne diese gebaut, weswegen wiederum andere bei der Einweihung des unfertigen Brunnens 1925 stark enttäuscht waren – der Brunnen hatte schon die Bezeichnung „Indianerbrunnen“ bekommen, auch ohne betreffende Statue. 1927 wurde der Brunnen letztendlich fertig gestellt. Er zeigt zwei überlebensgroße „Indianerköpfe“. Für das nach Süden blickende Gesicht hatte ein Sioux aus dem damals in Karlsruhe gastierenden Zirkus Krone Modell gestanden. Das nach Norden blickende Pendant mit Schnurrbart zeigt Friedrich Beichel, den Architekten der Anlage (Förster et al. 2011:37-42).

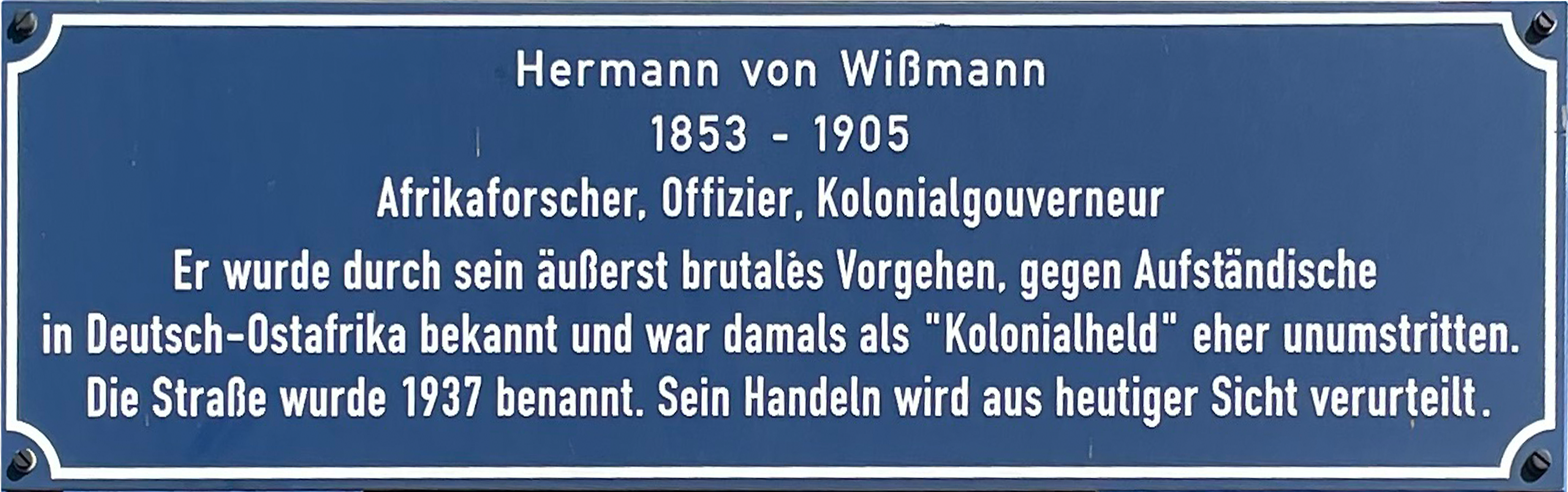

Wißmannstraße

Die Wißmannstraße liegt im Stadtteil Daxlanden und zweigt nahe des Reinhafens von der Rheinhafenstraße in Richtung Alb ab.

Benannt wurde sie nach Hermann von Wissmann. Hermann von Wissmann (1853-1905) wurde während der Kolonialzeit und danach als „Deutschlands größter Afrikaner“ verehrt. Von ihm stammt der Ausspruch „Finde ich keinen Weg, so bahne ich mir einen“. Nach diesem Motto handelte er auch: bei seiner Durchquerung Afrikas von Luanda nach Sansibar und später bei der Wegbereitung zur Aneignung des Kongos durch Belgien bekämpfte er afrikanische Völker, die sich gegen die Enteignung und Zwangsarbeit zur Wehr setzten. Zudem zog er mordend, plündernd und brandschatzend durch die Dörfer. 1889 wurde er Reichskommissar, später für eineinhalb Jahre Gouverneur von Deutsch-Ostafrika, wo er den „Araberaufstand“ blutig niederschlagen ließ (Bechhaus-Gerst 2007:11).

2010 stellten Bündinis 90/Die Grünen aus Karlsruhe einen Antrag auf Umbenennung der Wißmannstraße, der abgelehnt wurde.

Lüderitzstraße

Die Lüderitzstraße liegt im Stadtteil Daxlanden und zweigt nahe des Reinhafens von der Rheinhafenstraße in Richtung Alb ab.

Benannt wurde sie nach Adolf Lüderitz, der mit Einheimischen in Südwestafrika Verträge schloss, denen er nicht wie üblich die englische, sondern die fünffachen deutschen Meilen zugrunde legte. Dieser Landerwerb markiert den Beginn der deutschen Herrschaft in Deutsch-Südwestafrika (Jasmin Rietdorf: Koloniale Vergangenheit Straßennamen sind in beiden Städten nicht nur Wegweiser Tagesspiegel, 22. Februar 2008).

2010 stellten Bündinis 90/Die Grünen aus Karlsruhe einen Antrag auf Umbenennung der Lüderitzstraße, der abgelehnt wurde.

Treitschkestraße

Die Treitschkestraße, benannt nach Heinrich von Treitschke, liegt nahe des Hauptbahnhofes.

Heinrich von Treitschke, der heute hauptsächlich für seinen Satz „Die Juden sind unser Unglück“ bekannt ist, war auch ein Kolonialbefürworter. Er sah eine Bedrohung in der englischen Kolonialmacht und der Ausbreitung des Englischen zur weltweiten lingua franca. So schrieb er: „Es hängt doch die ganze Stellung Deutschlands davon ab, wie viele Millionen Menschen in Zukunft deutsch sprechen werden.“ Für ihn konnte nur eine Kolonisation, bei der das eigene Volkstum erhalten blieb, die deutsche Stellung in der Welt sichern: „Es ist sehr gut denkbar, daß einmal ein Land, das keine Kolonien hat, gar nicht mehr zu den europäischen Großmächten zählen wird, so mächtig es sonst sein mag“ (zitiert nach Kruck 1954:31).

Adenauerring

Der Adenauerring führt weitläufig östlich und nördlich der Stadt durch den Hardtwald. Benannt wurde er nach Konrad Adenauer, dem ersten Kanzler der Bundesrepublik.

Konrad Adenauer war während seiner Zeit als Kölner Oberbürgermeister auch stellvertretender Präsident der „Deutschen Kolonialgesellschaft“, der wichtigsten kolonial-lobbyistischen Interessensvertretung der deutschen Kolonien. Mit seinem Geld unterstützte er zudem immer wieder kleinere kolonial-propagandistische Projekte (Bendikat 1984:15). Bei einer Umfrage aus dem Jahr 1927, ob das Deutsche Reich wieder Kolonien anstreben sollte, antwortete er:

„Das Deutsche Reich muß unbedingt den Erwerb von Kolonien anstreben. Im Reiche selbst ist zu wenig Raum für die große Bevölkerung. Gerade die etwas wagemutigen, stark vorwärtsstrebende Elemente, die sich im Lande selbst nicht betätigen können, aber in den Kolonien ein Feld für ihre Tätigkeit finden, gehen uns dauernd verloren. Wir müssen für unser Volk mehr Raum haben und darum Kolonien“ (zitiert nach Gründer 1999:327).

Als Oberbürgermeister förderte er auch, dass die „Deutsche Kolonialausstellung“ in Köln vom 01.06.-02.09.1934 stattfand – also lange, nachdem Deutschland „seine“ Kolonien „verloren“ hatte. Die Kolonialausstellung sollte dazu beitragen, den „kolonialen Gedanken in die Herzen und Köpfe einzupflanzen, damit das deutsche Volk die ungeheure Bedeutung überseeischen Besitzes für Deutschland erkennt.“ – so Gouverneur a.D. Dr. Schnee in seinem Geleitwort (Bendikat 1984:15).

Theodor-Rehbock Straße, Hörsaal und Flussbaulaboratorium

Heute ist Rehbock vor allem als Begründer des Flussbaulaboratoriums an der Hochschule in Karlsruhe bekannt. Am KIT gibt es immer noch ein Theodor-Rehbock-Wasserbaulaboratorium im Gebäude 10.84 des Campus‘ sowie einen Theodor-Rehbock-Hörsaal (HS59 im Gebäude 10.81). Zudem findet sich eine Theodor-Rehbock Straße in der Innenstadt, nicht allzu weit vom Schloss entfernt.

Drei Pfeile für die Südstadt

Auf der Seite der Stadt Karlsruhe heißt es:

“1989 entworfen und 2004 am Tivoli installiert, erinnern die drei Pfeile an die ‚I***begeisterung‘ der Südstädter. Ausgelöst wurde diese durch ein Gastspiel des legendären Buffalo Bill und seiner I***schau im April des Jahres 1891 auf dem ehemaligen Steffelin Areal, heute Baumeister Carrée. Die monumentalen, an den Enden bunten Pfeile des Karlsruher Künstlers, haben im Zentrum eines Grünbereichs am Tivoli eingeschlagen. Norbert Huwer studierte an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Karlsruhe Malerei und Bildhauerei bei den Professoren Klaus Arnold und Wilhelm Loth. Er wurde am 13. Juli in Homburg/Saar geboren und verstarb am 4. November 2019 in Karlsruhe.”

Alleine die Beschreibung auf der Seite der Stadt, die Buffalo Bill als “legendär” und die inszenierte Show als “I***schau” bezeichnet, zeigt, wie keinerlei Aufarbeitung zum Thema Völkerschau, der Tötung unzähliger indigener Menschen durch Europäer*innen und letztlich der rassistischen Erzählweise über Indigene Menschen, die im “I***bild” mitschwingt, erfolgt. Was stattdessen im öffentlichen Raum passiert ist Romantisierung und Exotisierung.

Orte der Auseinandersetzung

Wo gab und gibt es in Karlsruhe schon eine Auseinandersetzung mit der Karlsruher Kolonialgeschichte?

Wo findet der Diskurs statt?

Wo wird auf ein postkoloniales Karlsruhe hingewirkt?

Unter dem Aspekt „Auseinandersetzung“ soll auf die Positivbeispiele eingegangen werden – an die Kolonialgeschichte wird nicht nur erinnert, sie wird auch hinterfragt.

Antrag von Bündnis 90/Die Grünen auf Straßenumbenennung

2010 stelle die Partei Bündnis 90 / Die Grünen einen Antrag auf Umbenennung der Lüderitzstraße, Wißmannstraße und Treischkestraße. Darüber berichtete die BNN im Jahr 2010. Letztendlich kam es nicht zur Umbenennung, sondern die Straßennamen wurden um kritische Tafeln ergänzt.

Die Begründung war letztendlich, dass man historische Personen und Dokumente nicht mit heutigen Maßstäben messen könne und dass es schwierig sei zu entscheiden, wann eine Person nicht mehr ehrungswürdig sei. Letztendlich sollen die kritischen Tafeln die umstrittenen Straßennamen und ihren historischen Kontext erklären. Im Zuge dessen hat auch das Stadtarchiv Karlsruhe einen Leitfaden zur Erinnerungskultur in Karlsruhe herausgegeben.

Aus kritischer Perspektive scheint die Argumentation sehr schwach: zum einen sind Straßennamen eindeutige Zeichen der Ehrung – betreffende Personen wurden durch die Straßennamensgebung gerade für die heute als kritisch erachteten Punkte geehrt. So wurde die Wissmannstraße deshalb nach Wissmann benannt, um ihn für seinen Einsatz im deutschen Kolonialreich zu ehren und auch Carl Peters wurde mit dem Straßennamen für sein koloniales Vorgehen geehrt. Wenn sich die Stadtverwaltung also heute, wie im Artikel erwähnt, fragt, ab wann eine Person ehrungsunwürdig sei, sollte sie sich zunächst fragen, wofür diese Person sonst geehrt werden könnte. Auch die Aussage, man könne nicht die gleichen Maßstäbe gelten lassen, ist extrem schwach: auch zu Kolonialzeiten gab es durchaus sehr kritische Auseinandersetzungen mit dem Kolonialismus. Dass Wissmann und Peters sich für die Kolonisation einsetzten, war also keine determinierte Naturgegebenheit. Zum anderen wird vorgebracht, dass man durch die kritischen Tafeln unter den Namen eine Einordnung zulassen würde. Eine kritische Aufarbeitung der Geschichte sollte allerdings durch Bildungseinrichtungen wie beispielsweise Museen, Archive oder Universitäten erfolgen, wo eine echte Auseinandersetzung und Einordnung stattfinden kann. Dass Straßennamen neuerdings zur Volksaufklärung dienen, ist ein Argument, das wohl nur auf bestimmte Straßen zutrifft. Auch wenn, wie im „Leitfaden zur Erinnerungskultur in Karlsruhe“, geschrieben wird, dass „es […] durchaus der Fall sein [kann], dass allein schon aufgrund des Umfangs des gruppenbezogenen menschenfeindlichen Handelns einer Person nur die Option der Umbenennung der Straße bleibt“ (S.10), stellt sich die Frage, was beispielsweise Heinrich von Treischke noch hätte tun müssen, damit dieser Fall auf ihn zutrifft (immerhin prägte er den Ausdruck „die Juden sind unser Unglück“). Letztendlich scheint es, als würde im Artikel das eigentlich ausschlaggebende Argument zum Schluss genannt: Anwohner*innen waren gegen eine Umbenennung, da diese für sie mit Kosten und Aufwand verbunden war.

Colonial omissions im Studio 3 und Prinz-Max-Palais

In der Ausstellung und den Veranstaltungen unter dem Titel memoires perdues, die anlässlich der 22. Europäischen Kulturtage vom 7.-25. Mai 2014 im Prinz-Max-Palais stattfanden, ging es um solche stadtgeschichtlichen Ereignisse, die inzwischen längst vergessen scheinen. Dabei beschäftigten sich auch Studierende der staatlichen Hochschule für Gestaltung unter dem Titel colonial omissions mit dem Thema Kolonialismus, unter anderem in Karlsruhe. Ein besonderes Augenmerk wurde dabei auf die Deutsch-Koloniale-Jagdausstellung gelegt.

Intervention am Lidellplatz – Le Héros Invisible

2014, hundert Jahre nach Ausbruch des ersten Weltkriegs, fand unter dem Titel “colonial omissions” eine Beschäftigung mit den Spuren des deutschen Kolonialismus in Karlsruhe statt. In diesem Zuge wurde das Denkmal “Le Héros Invisible” des Künstlers Philip Metz am Lidellplatz eingeweiht, das an die im ersten Weltkrieg für Deutschland gefallenen kamerunischen Soldaten erinnerte. Als Inspiration diente Philip Metz eine Erzählung eines Touristenführers als er in Kamerun war, der berichtete, dass von 1914-1916 kamerunische Soldaten auf kamerunischem Boden unter französischer und deutscher Flagge gegeneinander kämpfen mussten, obwohl sie als Kameruner im Prinzip nichts dabei gewinnen konnten.

Der Titel “der unsichtbare Held” spielt darauf an, dass in Deutschland nicht viel bekannt ist über die eigene Kolonialgeschichte und auch in Kamerun wenige Heldengeschichten über Kameruner*innen existieren, da diese durch den Kolonialismus ausgelöscht wurden.

Bei dem Denkmal handelte es sich um ein quadratisches Statuenpodest, wie es bei vielen Kriegsdenkmälern zu finden ist, allerdings ohne Statue darauf – um die Unsichtbarkeit sichtbar zu machen. Auf dem Sockel war die Inschrift “Zu Ehren der für das deutsche Vaterland gefallenen kameruner Soldaten 1914-1918“ zu lesen. Wenige Menschen waren bei der Einweihung anwesend. Von der Stadt Karlsruhe war allein eine Vertreterin des Kulturbüros dabei, keine gewählten Vertreter*innen. Außer einiger Studierender der Hochschule für Gestaltung und dem Radio Dreyeckland (aus Freiburg!) waren keine Medien präsent (hier der Link zum nachhören). Das Denkmal ist nicht dauerhaft in das Stadtbild Karlsruhes mit eingeflossen.

Prüfung der Provenienz von Kunstwerken im Badischen Landesmuseum

In einem Artikel von Wolfgang Voigt in den BNN vom 15.11.2018 (S.15) wurde angekündigt, dass das Badische Landesmuseum prüfen lassen wolle, woher seine Kunstwerke stammen. Dabei „nehme man nicht nur die deutsche Kolonialzeit [,] sondern auch die anderer europäischer Länder in den Fokus.“ Konkret geht es beispielsweise um Objekte aus Syrien oder Zypern. Anlass zur Auseinandersetzung war die Rückgabe der Bibel und der Peitsche Hendrik Witboois nach Namibia durch das Stuttgarter Linden-Museum

Orte der Kolonialwirtschaft

Der Rheinhafen Karlsruhe

Häfen waren wichtige Stützpunkte zur Zeit des Hochimperialismus. Hier konnten Güter – und je nach Ort auch Menschen – verschifft und entladen werden.

Der Rheinhafen Karlsruhes war wohl weniger bedeutsam für imperiale Bestrebungen des deutschen Reiches, dort wurden hauptsächlich Holz und Kohle verschifft. Allerdings war und ist er für den Gütertransport sehr wichtig; er sorgte beispielsweise dafür, dass die Deutsche Waffen- und Munitionsfabrik ihre Waren verschiffen konnte (Stadtarchiv Karlsruhe 2001:17). Auch siedelte sich die „Deutsch-Koloniale Gerb- und Farbstoffgesellschaft“ am Rheinhafen an (Stadtarchiv Karlsruhe 2001:127). Wie lange diese dort war, was genau ihre Aufgaben waren und wie groß sie war, konnte noch nicht in Erfahrung gebracht werden.

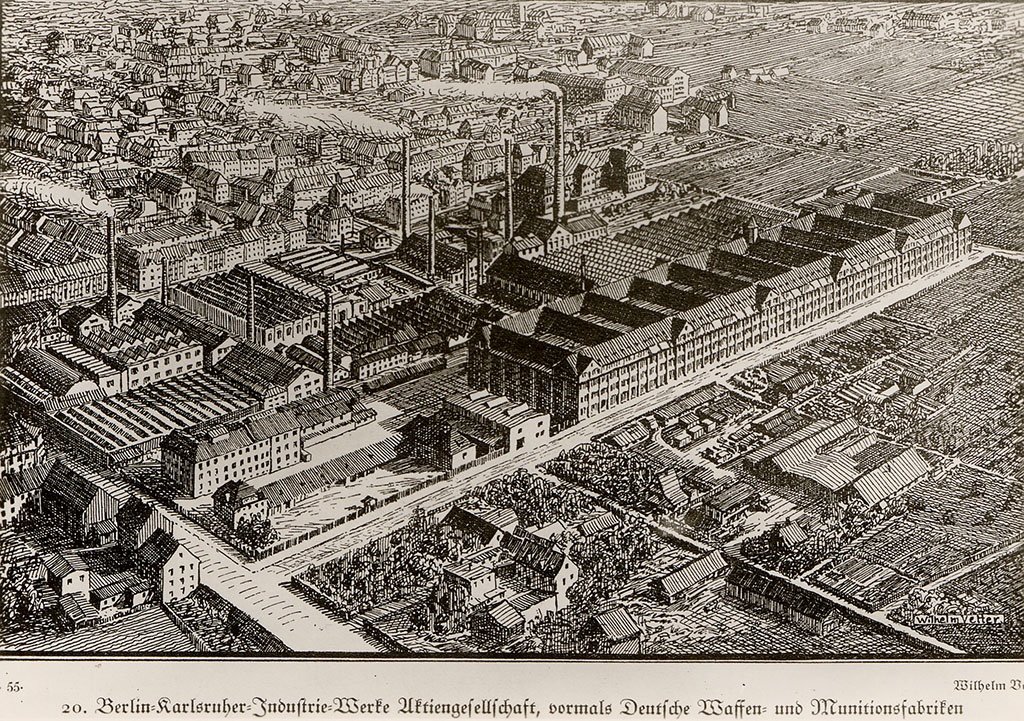

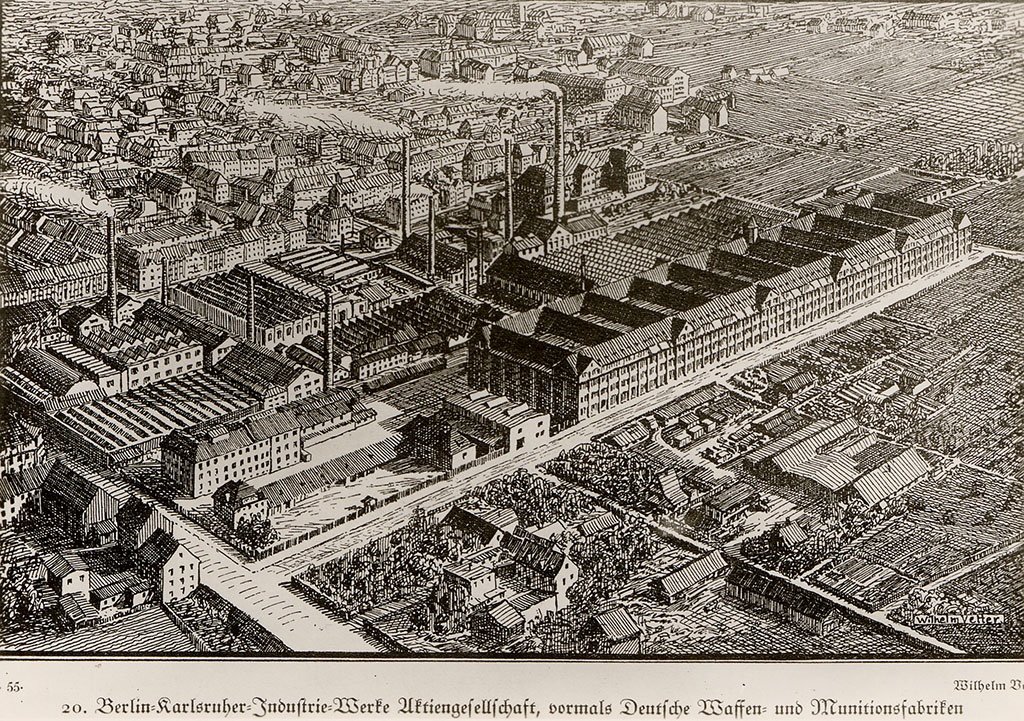

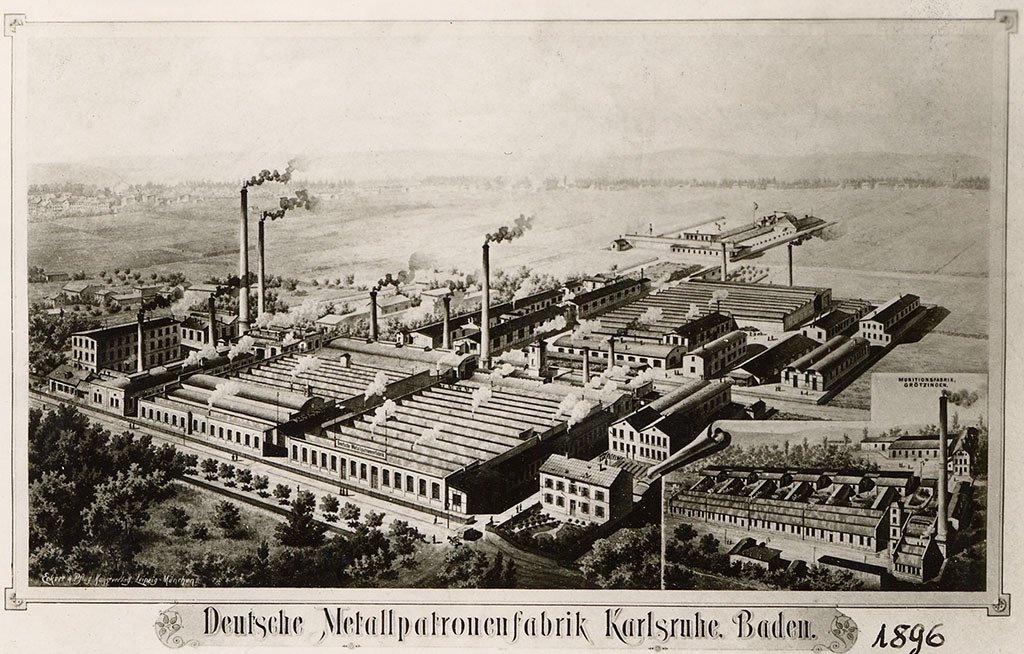

Munitionsfabrik

Die Karlsruher Munitionsfabrik wurde 1872 zur Zeit des Hochimperialismus gegründet und 1878 von dem Ingenieur Wilhelm Lorenz übernommen; sie fertigte Metallpatronen, Geschosshülsen und Maschinen zur Herstellung von Munition. Schon 1882 war die Firma in der Lage bis zu 500 000 Patronen pro Tag zu fertigen und erhielt ab 1883 die Erlaubnis, scharfe Munition zu liefern. Die Munitionsfabrik bekam Staatsaufträge vom Deutschen Reich, Österreich-Ungarn, Italien, England und Serbien und unterhielt Geschäftsbeziehungen bis nach China und Südamerika (Koch 1997:25).

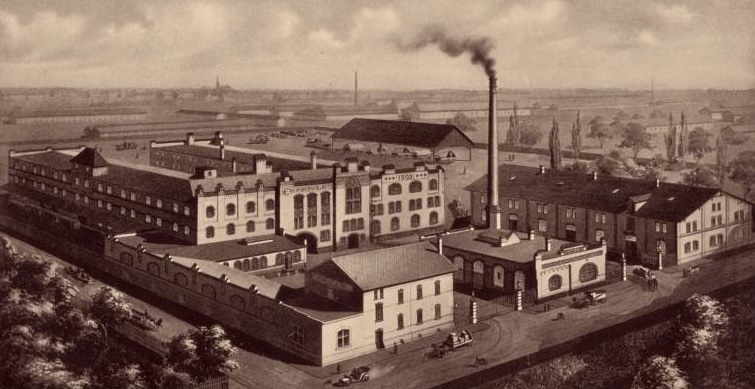

Quelle: Stadtarchiv Karlsruhe 8_Alben_390_26

Quelle: Stadtarchiv Karlsruhe 8_Alben_390_10

Die Entstehungsgeschichte der an der Gartenstraße, Einmündung Lessingstraße, gelegenen Fabrik stellt Manfred Koch (1997:25) in einen eindeutigen Zusammenhang zur voranschreitenden Kolonisierung von Territorien durch europäische Mächte:

„So kritisch man aus heutiger Sicht den technischen Fortschritt in der Munitionsproduktion beurteilen mag, den Lorenz mit den von ihm konstruierten Maschinen ermöglichte, bleibt zugleich festzuhalten, daß danach in Zeiten imperialistischer Expansions- und kolonialer Eroberungspolitik eine weltweit existierende übergroße Nachfrage bestand.“

Für fünf Millionen Mark verkaufte Lorenz 1889 die Fabrik an Konkurrenten und gründete in Ettlingen eine – noch existierende – Maschinenfabrik. Die Munitionsfabrik wurde 1889 in die „Deutsche Metallpatronenfabrik AG“ und diese 1896 in „Deutsche Waffen- und Munitionsfabriken AG“ (kurz: DWM) mit Sitz in Berlin umgewandelt.

Das Karlsruher Werk wurde mit dem Anfang des 20. Jahrhunderts erweiterten Grötzinger Werk zu einem der bedeutendsten und leistungsfähigsten der Branche auf dem Kontinent. Es war der wichtigste Arbeitgeber der Stadt, wobei die Anzahl der Arbeiter*innen auch mit der Auftragslage schwankte. Im Durchschnitt waren es ca. 1300 Arbeiter*innen (30-45% Frauen). Schon vor der Jahrhundertwende (also vor den beiden Weltkriegen) war es die größte Fabrik in Karlsruhe (Koch 1997:26).

Die Fabrik bestand bis Ende des Zweiten Weltkrieges, der sogenannte „Hallenbau A“ beherbergt heute das ZKM sowie die städtische Galerie.

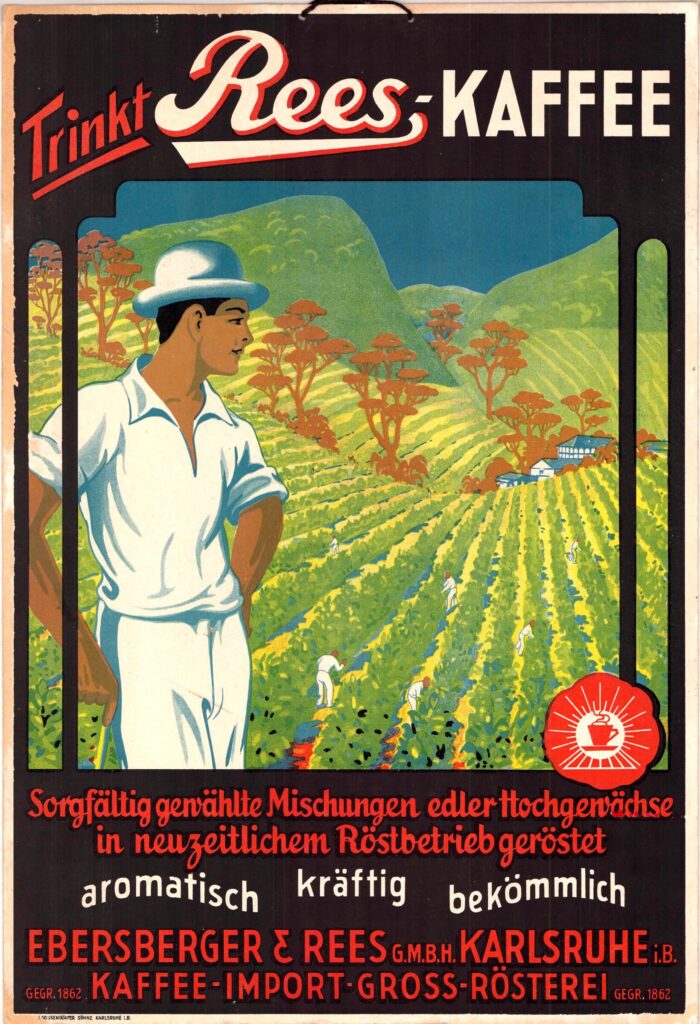

Kolonialwarenhandel Ebersberger und Rees

Wie in anderen Städten auch, gab es einige Läden in Karlsruhe, die Kolonialwaren führten. An dieser Stelle soll nur auf den Kolonialwarenladen „Ebersberger & Rees“ eingegangen werden; zum einen als exemplarische Ausführung, wie eine kleine Konditorei durch die Kolonisation wirtschaftlich so profitieren konnte, dass sie zu einer großen Firma anwuchs und zum anderen, weil die Firma eben anwuchs und erfolgreich wurde und – im Gegensatz zu den anderen Läden – nicht bei einem kleinen Lebensmittelhandel blieb.

1862 eröffnete Wolfgang Ebersberger eine Konditorei in der heutigen Bürgerstraße Nr. 20, die als besondere Spezialität Lebkuchen führte und nach vier Jahren in die Kronenstraße 48 umzog. Dort blieb sie ungefähr 40 Jahre. Wolfgang Ebersberger war von Anfang an recht geschäftig, 1868 kaufte er eine Bonbonmaschine und begann in größerem Stil Bonbons zu produzieren und die eigenen Waren auch in Durlach abzusetzen. 1873 wurden das erste Mal einzelne Artikel aus der Kolonialwarenbranche zugelegt, laut einem Nachfahren der Firmenbesitzer ein „Markstein in der Entwicklungsgeschichte der Firma“ (Rees o.A.:2). Ab 1877 wurde der gut laufende Geschäftszweig bedeutend erweitert, weshalb die Firma ab 1880 sogar neue Räume anbauen musste. Im Jahr 1882 trat der Kaufmann Robert Rees in die Firma ein und übernahm von da an die Kolonialwarenabteilung, die schon zu dieser Zeit eine Kolonialwarengroßhandlung war.

Nach und nach wuchs die Firma immer weiter an: das Nebengebäude wurde gekauft und die trennende Mauer durchgebrochen sowie ein Magazin am Bahnhof angemietet, der Name der Firma in „Ebersberger & Rees“ umgewandelt. Um 1900 hatte sich das Geschäft auf allen Gebieten so günstig weiterentwickelt, dass trotz aller Vergrößerungen die Räume nicht ausreichten. Im Dezember 1903 wurde deshalb ein Gelände in der Wielandtstraße Nr. 25 gekauft. Nach fünfzig Jahren gliederte sich der ganze Betrieb der Firma Ebersberger & Rees in drei Abteilungen:

- Zuckerwarenfabrik (Bonbonsfabrikation, Marmeladekocherei und Bäckereiabteilung),

- Kolonialwaren-Großhandlung und

- Kaffee-Rösterei (wobei der Kaffee auch aus Kolonien importiert wurde) (Rees o.A.:2ff.).

Das Hauptabsatzgebiet für die Abteilung Kolonialwaren war die Stadt Karlsruhe sowie Umgebung; nördlich etwa bis Bruchsal, südlich bis Rastatt und Baden-Baden (Rees o.A.:5). Im Zweiten Weltkrieg wurde das Firmengelände stark zerstört. Nach dem Zweiten Weltkrieg konnte sich die Firma nicht halten und wurde geschlossen (Rees o.A.:6).